【注射の苦手を克服】皮内注射、皮下注射、筋肉注射、静脈注射のコツやテクニックを紹介

診療科によっては、注射や点滴はほぼ毎日行う業務ですが、苦手意識を持つ看護師が多い手技でもあります。克服したいと思いながらもなかなかコツが分からず、悩む方も多いのではないでしょうか。

この記事では、医療現場で実践される注射および点滴(静脈内ライン確保)に関するコツを紹介していきます。

新人看護師さんやブランク看護師さんにも分かりやすいように基本的な知識もまとめていますので、ぜひ最後までご一読ください。

※実際の医療行為においては、各施設のプロトコルや最新のエビデンスに基づいた手技を遵守してください。

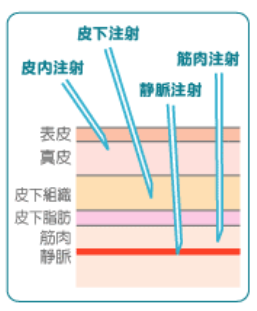

1. 注射の種類

注射は薬剤を体内に直接投与する有効な手段であり、血管や組織から薬剤は吸収されていきます。

薬剤の吸収速度は、静脈内注射>筋肉内注射>皮下注射>皮内注射の順に早くなります。

また、薬剤の持続性はこの逆で、皮内注射>皮下注射>筋肉内注射>静脈内注射となっています。

選択される注射の種類は、目的や薬剤の性質、投与部位に応じて選ばれます。主な注射の種類には以下のようなものがあります。

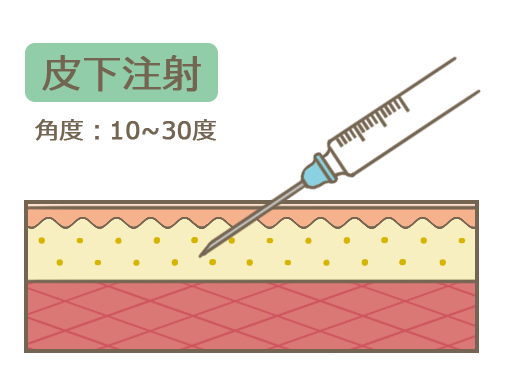

1-1. 皮下注射:皮下注(Subcutaneous Injection)

皮膚と筋肉層の間にある皮下組織に薬剤を注入する方法です。

一般的な刺入部位は、上腕伸側(肩峰と肘頭を結んだ線の下1/3の点)ですが、皮下脂肪が柔らかく多い三角筋前半部や大腿前外側中央部が選択されることもあります。

皮下注射では、インスリン投与やワクチン接種など経口では接種できない薬剤や胃腸管・消化管で変化することを避けたい薬剤で使用されます。また、少量で持続的な吸収が求められる場合にも用いられます。

注射針は、主に外径の細い23~25Gの注射針を使用し、比較的浅い皮下組織に刺入できるように10~30度で刺入します。

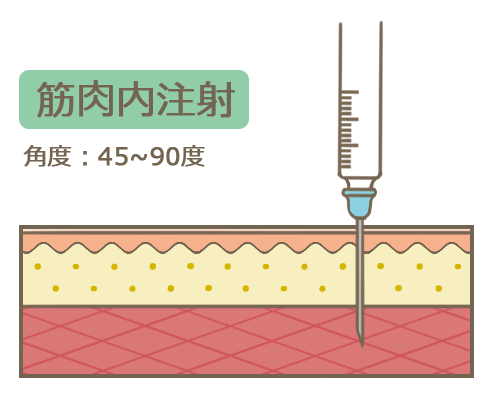

1-2. 筋肉内注射:筋注(Intramuscular Injection)

筋肉内に薬剤を注入する方法で、血管や神経が少ない三角筋の肩峰から2~3横指下の三角筋中央の位置に行います。

筋肉内注射では、静脈内から投与できない非水溶性の薬剤や混濁している薬剤、刺激性のある薬剤を投与することができ、吸収が速く、血中濃度を早く上げたい場合に適しています。抗生物質やホルモン剤の投与が一般的です。

注射針は、一般的に21~23Gの注射針を使用します。筋肉内注射は、皮下組織よりも深部にある筋肉層に確実に届くように45~90度で刺入します。

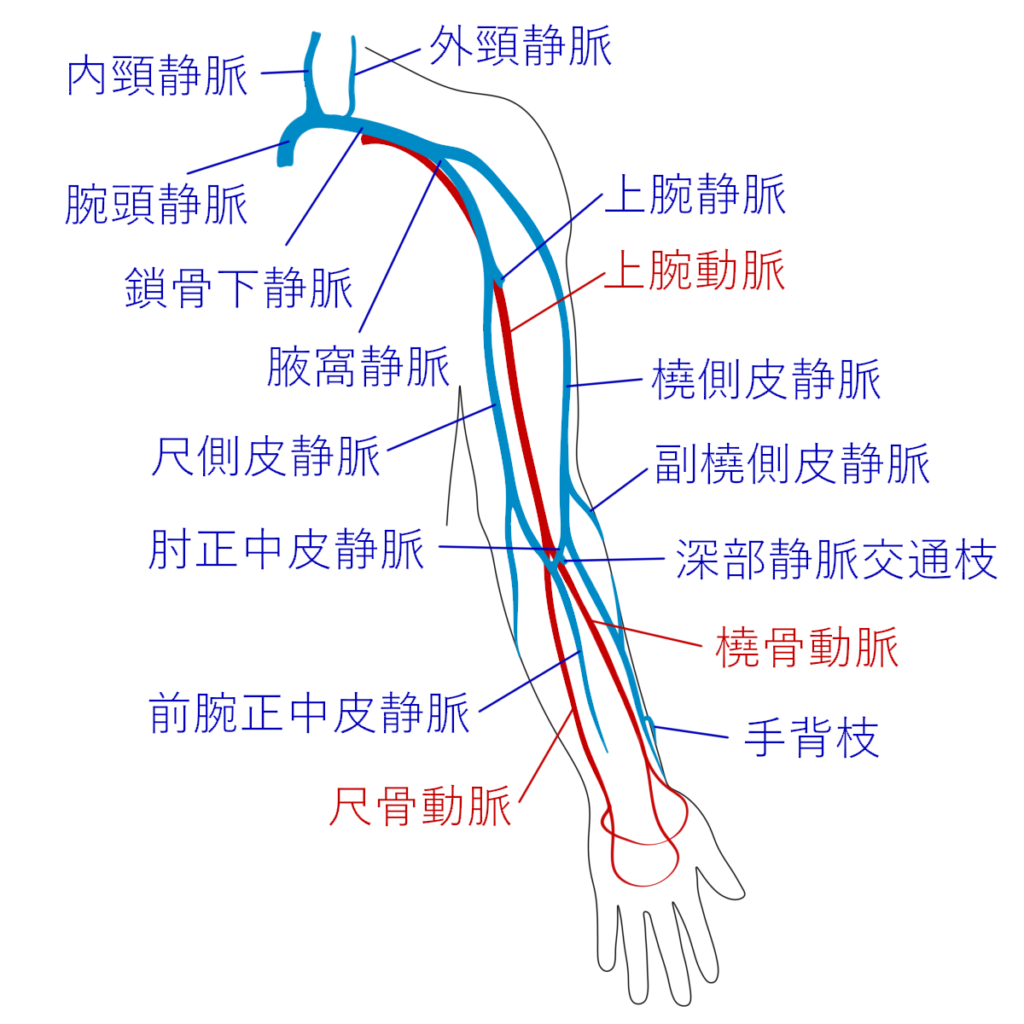

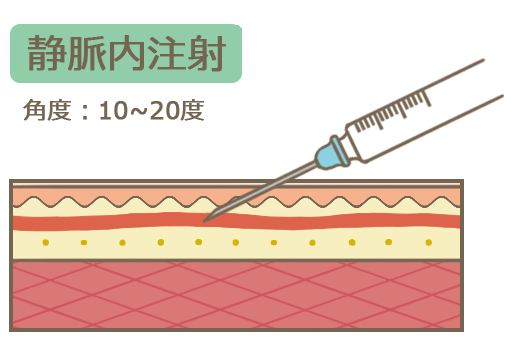

1-3. 静脈内注射(Intravenous Injection)

直接血管内に薬剤を投与する方法で、即効性が求められる救急時や、正確な投与量の調整が必要な場合に選択されます。

【静脈の走行】

静脈内注射は、主に前腕正中皮静脈、尺側皮静脈、撓側皮静脈で行われます。

これらの3つの中でも太く弾力があり、針が固定しやすい血管を選択することが大切です。

注射針は21~22G、小児や血管の細い患者に対しては23Gの注射針を使用します。

採血の際に、あまり細い針を使用すると溶血(血液中の赤血球が破裂し、ヘモグロビンが血漿と混ざる状態)のリスクが高まります。

溶血すると、一部の検査項目で正確は値が出なかったり、検査不可能となり再度採血が必要になったりすることもあるので注意が必要です。

静脈内注射は、血管の走行に沿って10~20度で刺入します。

静脈内注射は、ワンショット静脈内注射と点滴静脈内注射の2つに分かれます。

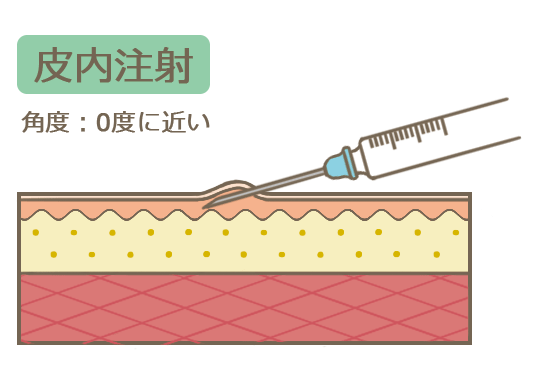

1-4. 皮内注射(Intradermal injection)

皮内注射は、真皮に薬液を注入する方法です。真皮は血管が少なく、薬剤の吸収が遅くなっています。そのため、発赤の観察が行いやすく、アレルギー反応やツベルクリン反応などの検査時に用いられます。

注射部位としては、皮膚が柔らかく、確認しやすい前腕屈側で行われる場合が多くなっています。

注射針は、26~27Gほどのとても細い針を使用します。真皮は表皮のすぐ下にあるため、0度に近い角度で皮膚から針が透けて見えるような感じを意識して行います。

参照:厚生労働省「~筋肉・皮下注射~」

参照:国立国際医療研究センター「接種法」

参照:中外製薬「くすりのタイプ(形)」

2. 注射の方法

注射を行う際は、以下の基本的な手順を守ることが求められます。

2-1. 事前準備と確認

患者情報、薬剤の種類、用量、投与経路を再確認します。また、必要な器具(シリンジ、針、消毒綿など)の準備を行い、滅菌状態であることを確認します。

また、薬剤を取り扱う際は、重大な医療事故を防ぐためにも「薬剤を準備した時や投与直前に下記の6Rを確認する」ことも重要です。

Right patient(正しい患者)

氏名、生年月日などを確認します。同姓同名や似た名前の患者と間違えないようにします。

Right drug (正しい薬剤)

薬剤名や薬剤の形状、使用期限などを確認します。似たような名称や形状の薬剤と混同しないようにします。

Right dose (正しい用量)

指示された薬剤の用量・単位・濃度を確認します。同じ名称でも濃度の異なる薬剤もあります。

Right route(正しい方法)

指示された投与経路(皮下注射、筋肉内注射、静脈内注射、皮内注射、内服、点眼など)を守ります。与薬方法により薬剤の効果が異なります。

Right time(正しい時間)

指示通りの日付や注射速度、与薬時間に行います。

Right purpose(正しい目的)

検査前や手術前、症状緩和など、投与する目的をしっかりと把握して行う必要があります。

2-2. 患者確認・説明

患者の氏名と生年月日を確認し、注射の目的や必要性、方法を説明します。

同時に今まで注射や採血、点滴などで気分が悪くなったことはないか、アレルギーの有無、患者の体調も確認します。

2-3. 注射の準備

シリンジと注射針を無菌操作で取り出して接続し、シリンジの目盛と注射針の刃面を合わせます。

薬剤を注入する場合は、与薬の6Rを再度確認し、正しい薬剤か照合をします。照合後、アンプルを軽く回し、薬液を落とします。無菌操作でアンプルから薬液を吸い上げ、シリンジの空気を抜いておきます。

静脈内注射を行う際は、ここで患者に母指を中にして手を握ってもらいます。また、駆血帯を使用し、血管を怒張させる必要があります。

2-4. 消毒

注射刺入部位を露出し、十分にアルコールなどで消毒します。アルコール消毒では、皮膚の脂や細菌を取り除き、血行性感染を防ぎます。消毒は刺入部位の中心から外側に円を描くように拭くと効果的です。

アルコール消毒は、30秒ほど置くことで消毒効果が上がるので乾燥するまで待ちましょう。また、乾かないまま注射をしてしまうと刺入部にアルコールが染みてしまい痛みを感じるので注意しましょう。

アルコール消毒をする前に、アルコール過敏症(肌が赤く腫れる)がないか確認するでぷ!もし、アルコール過敏症の場合は、消毒の代用品があるので変更するでぷ!

2-5. 注射を刺入する

注射器の刃面を上に向け、角度(皮下注射なら45度〜90度、筋肉注射なら90度など)で刺入します。刺入時には患者の痛みを最小限にするため、迅速かつ確実に行うことが大切です。

刺入した際に、しびれや激しい痛みがないか確認します。注射刺入部位の近くには末梢神経が通っており、稀に針先が神経に触れる場合があります。患者からしびれや痛みの訴えがあったら、すぐに刺入をやめましょう。

皮下注射の場合は、刺入後に内筒を少し引き、逆血がないことを確認し、静脈内に針が刺入していないか確認しましょう。

また、駆血帯を使用していた場合は、刺入後に逆血が確認できたら駆血帯を外し、患者に握っていてもらった手を緩めてもらいます。

2-6. 薬剤の注入

薬剤は一定の速度で注入し、患者の反応を観察しながら投与します。急速な注入が問題となる薬剤の場合、注入速度に注意が必要です。

特に静脈内注射は、直接静脈内に薬剤を投与するため、非常に速いスピードで薬効が現れます。薬剤に応じた正しい速度を守り注入しましょう。

2-7. 針の抜去と圧迫

投与後は針を抜去し、必要に応じて注射部位を軽く圧迫して出血を止めます。

筋肉内注射や皮下注射では、注射後に揉む場合もあるでぷが、アタラックスPやケナコルトなど薬剤によっては揉んではいけないものもあるので注意するでぷよ!

参照:厚生労働省「与薬の技術」

3. 静脈注射を成功させるコツ

注射の中でも、静脈内注射で血管を探すのが苦手な看護師は多いようです。

患者の年齢や体型によっても探しやすさは異なるので、ここでは注射を成功させるコツをみていきましょう。

3-1. 適した血管を触って確かめる

静脈注射をしやすい血管は、「ぷにぷに・こりこり」と弾力があり、血流量の多く太い血管です。

注射に慣れていない時は、皮膚から見えている血管を選びがちです。しかし、触ることができない血管は平たく血管径が短いため、針が血管を突き抜けてしまうことがあります。

静脈注射の際には、しっかりと血管を見極めるように心がけましょう。

3-2. 患者に直接聞いてみる

最初の会話として、普段からどこで採血や点滴をされているか聞いてみるのも良いでしょう。

特に血管の出にくい患者は、注射を失敗する経験も多いため、穿刺部位を覚えていることもあります。

前もって患者に確認しておくこともスムーズに行うことに繋がります。

最初の会話のタイミングで、注射前に患者さんにしっかりと説明を行い、不安を軽減させることも安全に実施するために大切でぷ。患者さんがリラックスしていると、自身も落ち着いて注射を行うことができるでぷ!

3-3. 末梢側の血管から先に行う

静脈血管は遠位から近位(末梢から中枢)に向かって流れています。もし、注射を行い血管が損傷してしまった場合、薬液が漏れる可能性があり、その注射部位よりも末梢側での注射はできません。

そのため、最初は前腕部の橈骨側もしくは尺骨側から試してみることをお勧めします。仮に失敗してしまった場合には、前腕で先ほど行った方とは反対側で試みることができます。

このように、静脈注射では穿刺部位の候補となる場所を何か所か考えておくことが大切です。

3-4. 穿刺部位を決めたら躊躇わずに実施する

注射が上手くいくだろうかと躊躇していると針先がぶれ、患者に痛みを及ぼしたり、血管を損傷してしまったりする可能性があります。

不安は患者にも伝わりますので安心してもらえるように「自分はできる看護師」という気持ちを持つことも大切です。

注射針の穿刺はすばやく行い、抜去する時はゆっくりと抜くことで痛みを軽減することにつながるので、穿刺箇所を決めたら迷わずに行うようにしましょう。

4.注射が難しい血管とは?そんな時に使えるテクニック

熟練の看護師でも注射をすることが難しい血管があります。そんな血管に出会った時のテクニックを紹介します。

【注射が難しい血管 その1】血管が動く、逃げやすい

血管が見つけやすく、太くしっかりした血管でも、針を刺そうとする際に横に逃げてしまう場合があります。

このような時は、注射器を持っている方とは別の手で、穿刺部位の数センチ下の皮膚を血管と一緒に手前にまっすぐ引っ張りながら押さえます。すると血管が逃げにくくなるので、そのまま押さえた状態で血管のわきから刺入しましょう。

あまり強く引っ張ってしまうと怒張していた血管が見えにくくなるので注意しましょう。

【注射が難しい血管 その2】血管が出にくい

血管がでにくい患者には、下記のような対策があります。

・温かいタオルや蒸しタオルなどを腕に当てる

静脈付近を温めることで血流は増やし、血管を拡張することで血管が怒張しやすくなります。

・腕を心臓よりも下に下げる

腕に血液が集まることで血管を拡げることができます。

・駆血帯を締めすぎない

駆血帯は強く締めすぎると血流が止まり、血管が怒張しにくくなります。適度な圧力で締めるようにしましょう。

・母指を中にして握った手に力を入れてもらう

前腕の筋肉が収縮し、血管が浮き出やすくなります。

これらの対策を実施することで血管が怒張しやすくなり、血管を見つけやすくなります。

【注射が難しい血管 その3】蛇行している

蛇行している血管は出来れば避けるのが良いですが、穿刺しなければいけない場合は数回注射を試みなくてはならない可能性が高くなります。前もって穿刺部位の候補をいくつか決めて遠位(末梢)側の血管から穿刺を行います。

穿刺する血管は、できるだけ太く弾力のある血管を探し、針の固定がしやすそうな部位を探し穿刺します。

穿刺する時は、血管を手前に引いて固定し、血管を突き抜けないように見えている血管に針先だけを入れるようにしましょう。

参照:野村 武史, 血管が見えにくい患者の採血のコツを教えてください。, 歯科学報, 117(3): 243-245

4. まとめ

注射は、正確な技術と細やかな観察が求められる医療行為です。

注射では、投与方法や適切な部位選択、患者への配慮が成功の鍵となります。

日常の医療現場でこれらの基本を徹底することで、患者の安全性と治療効果を高めることが可能です。常に最新の知識と技術を取り入れ、実践に役立ててください。

実際に現場で注射を行う際は、各施設のプロトコルや患者の状態に合わせて、柔軟に対応することが求められます。以上が、注射に関する基本的なガイドラインとなります。

relation

関連記事-

看護師に求められるリスクマネジメントとは|具体的な事例と対策を解説

-

.jpeg)

看護師の働き方選択に欠かせない雇用形態と勤務形態!違いや選択ポイントを解説

-

看護師の賠償責任保険とは?補償内容・判例・加入メリットを解説

-

IVナースとは?静脈注射スキルが注目されている理由・なり方・やりがいなどを解説

-

看護師のストレスが限界になる前に|原因・対処法・働きやすさを見直すヒント

-

-1.jpeg)

看護師のためのフィジカルアセスメント入門|目的・手順・現場で役立つ観察ポイント

-

態度の悪い看護師とクレームを受けた際の対応|対策や回避方法も解説

-

.jpeg)

看護師に必須のナースグッズとは?持っておくと安心できる便利グッズも紹介

-

.jpeg)

看護師の申し送りの目的とは?現状や負担を軽減するためのポイント

-

.jpeg)

看護師にも英語が必要な時代に!英語スキルを活かせる看護師の仕事11選

-

.jpeg)

看護師がプラスで取りたい民間資格27選!取得するメリットや注意点も解説

-

看護師が副業・ダブルワークをする前に知っておきたいことは?成功させるための秘訣

-

看護師の退職手続きのはじめ方!事前準備~退職後に必要な手続きまで解説

-

看護実習は辛い?実習期間やスケジュール、乗り越え方などを解説

-

.jpeg)

看護師のメイクはナチュラルに!メイクの方法や崩れないコツなどを解説

-

.jpeg)

看護師・助産師必見!妊娠・出産のスペシャリストを目指すための民間資格14選

-

.jpeg)

介護施設での看護師ライフ:働き方・給与を施設別に解説、病院勤務との違いを探る

-

.jpeg)

看護師が効果的に英語を勉強する方法とは?メリットやおすすめの資格なども解説

-

.jpeg)

夜勤中の看護師におすすめの食事とは?ポイントや食べても太りにくい食事・おやつを紹...

-

.jpeg)

腎臓病療養指導士とは?メリットや役割、認定要件を看護師目線で解説

-

.jpeg)

新人看護師にとってプリセプターとはどんな存在?制度の概要や関係構築のヒント

-

看護師の病院選びのポイントは?運営元や機能別の離職率や転職時の注意点も解説

-

看護師の入職準備ガイド|内定から入職までの流れ、当日のポイントを一挙大公開!

-

看護師も節約の意識が上昇中!目的やテクニックを徹底解説

-

看護師を目指す方・看護学生必見!看護師の就活のポイントを徹底解説

-

看護師が復職するためのハードルは?不安に対する対処法や復職しやすい職場環境を解説

-

看護師に役立つお薬の情報~くすりのしおり®~

-

看護師に求められるリスクマネジメントとは|具体的な事例と対策を解説

-

.jpeg)

看護師の働き方選択に欠かせない雇用形態と勤務形態!違いや選択ポイントを解説

-

-1.jpeg)

看護師のためのフィジカルアセスメント入門|目的・手順・現場で役立つ観察ポイント

-

.jpeg)

看護師に必須のナースグッズとは?持っておくと安心できる便利グッズも紹介

-

.jpeg)

エンゼルケアやエンゼルメイクとは?求められる技術や注意することについて解説

-

.jpeg)

【看護師資格が活かせる】アートメイク看護師のリアル!魅力・給料・大変なこととは?

-

.jpeg)

看護師の申し送りの目的とは?現状や負担を軽減するためのポイント

-

.jpeg)

看護師がプラスで取りたい民間資格27選!取得するメリットや注意点も解説

-

看護師が副業・ダブルワークをする前に知っておきたいことは?成功させるための秘訣

-

看護師の退職手続きのはじめ方!事前準備~退職後に必要な手続きまで解説

-

.jpeg)

スポーツ好きの看護師集合!医療とアスリートをつなぐスポーツ看護師の魅力をご紹介

-

看護実習は辛い?実習期間やスケジュール、乗り越え方などを解説

-

看護師が産休や育休を取得するには?知っておきたい制度や手当について解説

-

看護師の身だしなみはなぜ大切?部位別のポイントやチェックリストを紹介

-

.jpeg)

看護師のメイクはナチュラルに!メイクの方法や崩れないコツなどを解説

-

.jpeg)

看護師が取得したい介護福祉の民間資格12選!特徴・受験資格・費用などを解説

-

.jpeg)

看護師が効果的に英語を勉強する方法とは?メリットやおすすめの資格なども解説

-

.jpeg)

夜勤中の看護師におすすめの食事とは?ポイントや食べても太りにくい食事・おやつを紹...

-

.jpeg)

ベビーシッターの利用者支援制度とは?上手に使って仕事と家庭の両立を実現

-

.jpeg)

新人看護師にとってプリセプターとはどんな存在?制度の概要や関係構築のヒント

-

看護師の入職準備ガイド|内定から入職までの流れ、当日のポイントを一挙大公開!

-

看護師のナース服に求められる条件は?モチベーションとの関連性についても解説

-

看護師も節約の意識が上昇中!目的やテクニックを徹底解説

-

看護師を目指す際に利用できる奨学金・助成金・給付制度とは?条件や内容を解説

-

.jpeg)

【現役看護師の経験談を紹介】医療特化型有料老人ホームで働く看護師の実際とは?

-

看護師に役立つお薬の情報~くすりのしおり®~

Nurse Life, Your Way.

Nurse Life, Your Way.

Nurse Life, Your Way.

Nurse Life, Your Way.

.jpeg)

.jpeg)