緩和ケアとは?緩和ケア認定看護師の仕事内容やなる方法についても解説

現在、一生の間に2人に1人ががんに罹患し、3人に1人ががんで亡くなる日本において、患者の治療による身体的・精神的苦痛を和らげ、QOL(生活の質)に配慮した医療と環境づくり・支援が求められています。

最近では、終末期だけではなく、治療早期から緩和ケアを取り入れていく必要性も認識され始めており、緩和ケアの存在意義が高まってきました。

そんな中、緩和ケアを専門とする「緩和ケア認定看護師」のニーズは医療現場でも高くなり、国としても育成に力を入れている状況です。この記事では、今後より注目が集まると考えられる緩和ケアや看護師としてのかかわり方について解説します。

1.緩和ケアとは

緩和ケアは、重い病気を抱える患者とその家族が可能な限り質の高い生活を送ることができるよう、心身の苦痛や様々な問題に寄り添い、緩和することを目的としたケアです。病気の早期から、治療と並行して行われることもあります。

緩和ケアは、日本ではがん、HIV(ヒト免疫不全ウイルス)患者が対象となっていますが、WHO(世界保健機関)の基準では、多岐にわたる疾患の患者が対象となっており、日本の医療体制において対象患者を拡大するかどうかが今後の課題です。

緩和ケアは、医師、看護師、薬剤師、ソーシャルワーカー、臨床心理士、リハビリテーション専門職など、多職種の専門家から構成されたチームによって提供されます。

2.緩和ケアの内容や効果

緩和ケアは、患者と家族がその人らしく、より良く生きるための包括的なケアです。

具体的な内容として、以下のようなものが挙げられます。

2-1.身体的な痛みやつらさの緩和

緩和ケアは、がんによる痛みを効果的に管理し、治療効果を高めることで患者のQOL(生活の質)を向上させる上で重要な役割を果たします。ここでは、身体的な症状を緩和する効果を見ていきましょう。

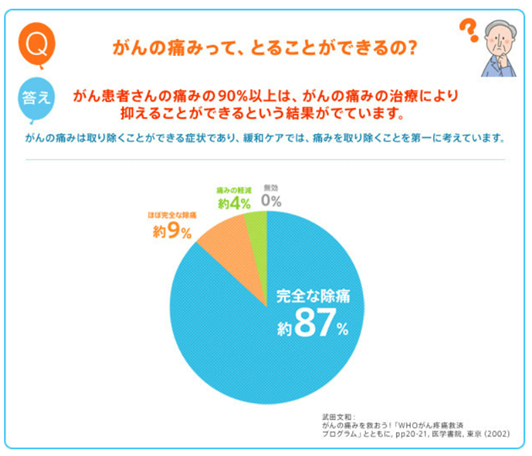

・がんの痛みを取り除くことに貢献

日本緩和医療学会によると、がんによる痛みを完全に除痛できたという回答が約87%、ほぼ完全な除痛が約9%と9割以上の方が痛みを緩和できているという結果が出ています。

緩和ケアでは、患者一人ひとりの痛みの状況を評価し、適切な鎮痛薬の選択や投与方法、神経ブロック療法、放射線療法など様々な方法を組み合わせて、痛みの緩和を目指します。

具体的には、WHO(世界保健機関)の3段階除痛ラダーに基づいた鎮痛薬の投与、医療用麻薬の適切な使用、痛みの原因に応じた神経ブロック療法などが実施されます。

また、心理的な要因が痛みに影響を与えることもあるため、カウンセリングやリラクゼーション療法などの心理的サポートも行われます。

これらの多角的なアプローチにより、患者の痛みをコントロールし、より快適な生活を送ることができるようになります。

参照:緩和ケア.net「緩和ケアってなに?」

・治療効果を高めることにも貢献

緩和ケアは、がん治療に伴う副作用や苦痛を軽減することで、患者が治療を継続しやすくなり、結果として治療効果を高めることにも貢献します。

例えば、化学療法による吐き気や嘔吐、食欲不振などの副作用は、患者の治療意欲を低下させ、治療の中断につながる可能性があります。緩和ケアでは、これらの副作用を予防・軽減するための薬物療法や栄養療法、心理的サポートなどが行われ、患者が安心して治療を受けられる環境を整えます。

治療の環境を整えることで、患者の免疫力や治療への積極性を高め、がん治療の効果を最大限に引き出すための重要な役割を果たします。

2-2.心理・社会的な支援

病期や治療による不安や抑うつ、不眠などの精神的苦痛に対して、カウンセリングや薬物療法を行います。

また、経済的な問題、仕事の問題、家族関係の悩みなどに対し、ソーシャルワーカーが相談に応じ、必要な支援やサービスを提供することも欠かせません。その他にも、生きる意味や死への恐怖、孤独感などに対し、臨床心理士が相談に乗ることもあります。

患者の前向きな気持ちを引き出し、治療への積極的な参加、治療効果の高まりを促すことにもつながると考えられ

2-3.家族への支援

患者の家族もケアの対象です。

患者本人に対する精神的なサポートや家族の不安に対するケア、介護に関するアドバイスを行います。

患者が亡くなった後には、死別によって深い悲しみの中にいる家族をサポートするグリーフケアも対象となります。

関連する記事はこちら▼

緩和ケアを担当する医師とは?仕事内容から資格取得・転職動向まで解説

2-4.意思決定の支援

患者の意思を尊重し、治療方針やケアの内容について患者や家族と話し合い、意思決定を支援します。

将来の医療やケアについて患者を主体とし、家族やケアチームと話し合うアドバンス・ケア・プランニング(ACP)を通じ、意思決定支援を促します。

関連する記事はこちら▼

ACP(人生会議)の基本|終末期を迎える患者を尊重する医療の重要性、役割とは?

2-5.在宅ケアでの支援

病院への通院が難しい方などは、患者が自宅で安心して過ごせるよう、訪問看護や訪問診療などの在宅ケアサービスを提供します。

訪問医師は、病院の主治医と連携をしながら痛みに対しての緩和ケアも行いますが、訪問看護とも連携し、入浴や排泄のケア、褥瘡の予防や処置、家族に対してのケアのアドバイスなど、必要な医療ケアも提供していきます。

関連する記事はこちら▼

“訪問診療で患者の心に寄り添う” 外来や在宅診療との違いとキャリア展望

訪問看護で看護師の果たす役割や仕事内容とは?ニーズが高まる背景なども解説

3.緩和ケアとホスピス・ターミナルケアの違い

緩和ケアと近い言葉として、ホスピスやターミナルケアがあり、混同するケースも散見されます。

いずれも患者の苦痛を和らげ、QOL(生活の質)を高めることを目的としたケアですが、対象となる時期や場所、ケアの内容に違いがあります。

本章では、それぞれの違いについて紹介します。

3-1.緩和ケアとホスピスの違い

ホスピスは、主に末期がん患者など生命を脅かす病気に苦しむ患者と家族が、穏やかに最期を迎えるための施設、またはケアのことです。対象となる患者は、終末期の患者になります。

ホスピスでは、病気を治すための積極的治療ではなく、痛みや吐き気などの身体的な苦痛、不安や抑うつなどの精神的な苦痛を和らげることを目的として、苦痛なく過ごせるようなケアが行われます。また、患者だけでなく、家族の精神的なサポートや、死別後のケアも行われます。

ホスピスには、専門の医師や看護師、ソーシャルワーカー、臨床心理士などが常駐し、チームで患者と家族をサポートします。自宅でホスピスケアを受けることも可能です。

緩和ケアが病期の早い段階から終末期まで幅広い段階にある患者に提供されるのに対し、ホスピスは終末期の患者に限定されます。提供される場所も、緩和ケアが外来による通院や病棟・在宅など様々な場面で用いられるのに対し、ホスピスは主に専門施設や在宅での提供が多くなります。

緩和ケアの中にホスピスも含まれますが、終末期に病期を限定している点と提供される場所が専門施設(病棟)または在宅になる点が違いとなります。

3-2.緩和ケアとターミナルケアの違い

ターミナルケアは、がんを含む様々な病気の治療が困難となり、終末期を迎えた死期の近づいた患者が、残された時間を自分らしく、安らかに過ごせるようにするための医療・看護ケアです。

主な目的は延命治療ではなく、身体的・精神的な苦痛を緩和し、QOL(生活の質)を向上させるだけでなく、人間らしい尊厳死を迎えることを目指しています。

具体的には、痛みや呼吸困難などの症状緩和、精神的な不安や孤独感への対応、家族へのサポートなどが行われます。

ターミナルケアは、病院だけでなく、自宅やホスピスなど、患者の希望する場所で受けることができます。

緩和ケアががんまたはHIVの患者が対象であるのに対し、ターミナルケアはあらゆる病気が対象となります。対象となる時期も、緩和ケアが診断直後から終末期となりますが、ターミナルケアは終末期が対象です。

対象となる病気および時期に違いがあると言えるでしょう。

参照:公益財団法人ホスピス財団「ホスピス・緩和ケアとはなんですか」

4.緩和ケア認定看護師とは

緩和ケアの概要について解説してきましたが、ここでは緩和ケアの専門的な知識を有する「緩和ケア認定看護師」の概要について見ていきましょう。

4-1.緩和ケア認定看護師の資格について

緩和ケア認定看護師とは、日本看護協会が認定する資格です。

がんなどの生命を脅かす病気を持つ患者とその家族に対し、質の高い緩和ケアを提供する専門家となります。

患者の身体的・精神的な苦痛の緩和、意思決定支援、家族ケアなど、幅広い知識と技術を持ち、多職種と連携しながら患者とその家族が自分らしく生きることを支援します。

【緩和ケア認定看護師制度の成り立ち】

緩和ケア認定看護師の認定は、1998年に日本看護協会により「ホスピスケア認定看護師」として認定が開始されたのが最初です。

その後、2007年に「緩和ケア認定看護師」に名称が変更され、より幅広い対象へのケアを担うようになりました。がん患者だけでなく、慢性疾患や高齢者など、緩和ケアを必要とする多様な人々へのケアが重視されるようになったのです。

2021年度からは、認定看護師教育課程の再構築によって現行の認定看護分野(A課程)の「緩和ケア認定看護師」と「がん性疼痛看護」分野が新たな認定看護分野(B課程)の「緩和ケア認定看護師」に統合されました。この統合により包括的かつ質の高い緩和ケアを提供できる看護師の育成が目指されています。

関連する記事はこちら▼

看護のエキスパート「認定看護師」とは?専門看護師との違い・なる方法を解説

4-2.緩和ケア認定看護師の取得人数について

2024年12月時点での取得人数はA課程の緩和ケア認定看護師は2,388名、B課程の緩和ケア認定看護師は295名となっています。

認定看護師制度は2021年度より新制度への移行が始まり、現在はA課程・B課程の2つが存在します。

2026年度にはA課程の教育は終了、2029年で認定審査が終了する予定です。現在はA課程の認定看護師が多いものの、今後B課程の認定看護師が主流になっていくとされています。

参照:日本看護協会「認定看護師【A課程】都道府県別登録者数(日本地図版)」

参照:日本看護協会「認定看護師【B課程】都道府県別登録者数(日本地図版)」

4-3.緩和ケア認定看護師の仕事内容

緩和ケア認定看護師は、実践・指導・相談において専門的な知識と技術を用いて質の高い緩和ケアを提供する役割を担います。具体的な仕事内容は以下の通りです。

・症状緩和

痛み、吐き気、呼吸困難などの身体的な苦痛を評価し、適切なケアの提供

・精神的支援

不安や抑うつなどの精神的な苦痛に対するカウンセリングやサポート

・意思決定支援

患者と家族の意思を尊重し、治療方針やケアの内容について話し合い、意思決定を支援

・家族ケア

患者の家族の精神的なサポートや、介護に関するアドバイス

上記に挙げた以外に、他の看護師や医療職に対しての指導や相談業務もあります。

例えば、医師をはじめとした複数の医療職が集まり、患者の治療方針やケアについて話し合う際に、緩和ケアの知識を共有し、患者に寄り添ったケアに反映したり、勉強会や個別の相談に乗ったりします。

より良い看護や治療のために患者に対してどんなことができるのか、知識と経験を共有しながら緩和ケアへ反映していくための中心的役割を担います。

5.緩和ケア認定看護師になるには

実際に緩和ケア認定看護師になりたいと思った場合、どのような手順を踏めば良いのでしょうか。

本章では、緩和ケア認定看護師になるまでの流れなどについて紹介します。

5-1.緩和ケア認定看護師になるための条件

緩和ケア認定看護師になるには、次の条件を満たす必要があります。

・看護師としての実務経験を5年以上積み、そのうち3年以上は緩和ケアの実務経験を積むこと

・緩和ケア認定看護師教育機関に入学し、所定のカリキュラムを修了する

・緩和ケア認定看護師の認定審査に合格する

・認定看護師名簿に登録する

緩和ケア認定看護師の資格を取ったからといって、それで終わりではありません。5年毎の資格更新が必要となります。

5-2.緩和ケア認定看護師取得に必要なカリキュラム

緩緩和ケア認定看護師のカリキュラムは、日本看護協会が定める教育基準に基づき、以下の内容を学びます。

・共通科目

臨床病態生理学、臨床推論、医療面接、フィジカルアセスメント、臨床薬理学、疾病・臨床病態概論、医療安全学、チーム医療論、特定行為実践、指導、相談、看護管理など

・専門科目

苦痛のアセスメントと緩和、心理社会的・スピリチュアルなケア、倫理的意思決定支援、家族ケア、多職種連携、地域連携、教育・相談など

・実習

病院や在宅など様々な現場で、緩和ケアの実践を学びます。

詳しいカリキュラム内容や時間数などは下記を確認してください▼

日本看護協会「認定看護師教育基準カリキュラム (分野:緩和ケア)」

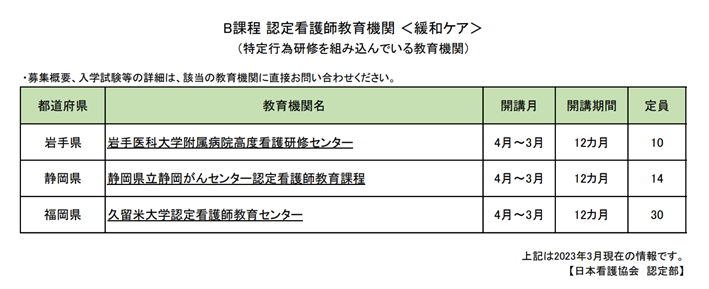

5-3.緩和ケア認定看護師の資格取得ができる教育機関

2023年3月時点でB課程の緩和ケア認定看護師に認定されている教育機関は上記の3カ所です。

資格取得を検討する場合、居住地によっては一時的に働き方を調整することも検討しなければならない可能性もあります。

また、カリキュラムを修了後は認定審査に合格する必要があり、合格後名簿登録までを含めると約2年程度はかかるとされています。

参照:日本看護協会「B課程 認定看護師教育機関 <緩和ケア>」

6.緩和ケア認定看護師についてよくある質問集

緩和ケア認定看護師について、よくある質問をまとめました。

Q1.緩和ケア認定看護師になるために必要な費用は?

緩和ケア認定看護師になるために必要な固定費として以下のものが挙げられます。

・教育機関入学検定料:約50,000円

・教育機関入学金:約50,000円

・授業料:約100万円(教育機関や分野によって異なる)

・認定審査料:約51,700円

・認定料:約51,700円

これらの費用を合計すると、約120万円がかかります。

上記以外に、次のような費用も必要になります。

・教科書代や自主学習用の書籍購入:数万円~10数万円

教育機関で学ぶために指定される教科書類だけでなく、自主的に勉強するために必要に応じた書籍購入代がかかります。

・交通費や宿泊費:通学距離によって変動

通学する教育機関が遠方の場合、交通費や宿泊費、場合によっては通学のために一時的に引っ越すための費用が発生することもあります。

書籍購入費や交通費については個人差が大きく、居住地と通学する教育機関との距離によって変動します。ゆとりのある計画を立てることが重要です。

まとまった金額が必要になりますが、一方で日本看護協会の認定看護師教育課程奨学金制度や、勤務する医療機関から補助等が出る場合もあります。

認定看護師教育課程奨学金制度については日本看護協会のホームページで確認し、勤務先の帆諸制度については就業規則などで事前に確認してください。

関連する記事はこちら▼

看護のエキスパート「認定看護師」とは?専門看護師との違い・なる方法を解説

看護師を目指す際に利用できる奨学金・助成金・給付制度とは?条件や内容を解説

Q2.緩和ケア認定看護師の給料事情は?

緩和ケア認定看護師の資格を取得した場合、多くの医療機関では毎月の資格手当または賞与支給時の一時金上乗せ、取得時に数十万を資格取得祝いとして支給しています。

そのため、給与アップが期待できると考えられるのではないでしょうか。

日本看護協会の調査によると、資格手当の支給タイミングは次の通りとなっています。

| 調査数 | 毎月支払われる | 賞与時に支払われる | 資格取得時に一時金として | その他 | |

| 認定看護師 | 1,567人 (100.0%) | 1,445人 (92.2%) | 16人 (1.0%) | 4人 (0.3%) | 116人 (7.4%) |

| 平均(円) | 8,530円 | 54,059円 | 238,125円 | ー |

詳細については、勤務先の就業規則や資格手当制度の確認をしてみるといいでしょう。

参照:公益財団法人「日本看護協会「2022年度 専門看護師・認定看護師に対する評価・処遇に関する調査」

Q3.緩和ケア認定看護師が働く場所はどこ?

緩和ケア認定看護師は、患者の病状や希望に合わせ、病院、在宅、ホスピスなど、様々な場所で緩和ケアを提供します。また、緩和ケアチームの一員として、他の医療スタッフと連携しながら、患者とその家族を支援します。

主な職場は次の通りです。

・病院

緩和ケア病棟やがんセンター、もしくは一般病棟で緩和ケアチームの一員として働く他にも、外来で緩和ケアを担当することがあります。

・在宅医療

訪問看護ステーションや在宅療養支援診療所に所属し、患者の自宅へ赴いて緩和ケアを担当します。

・ホスピスや介護施設

ホスピスや療養型の介護施設で緩和ケアに従事します。

Q4.緩和ケア認定看護師はつらい?辞めたいと思う理由とその対処法はありますか?

緩和ケアの仕事は、患者や家族が抱える不安や苛立ち、恐怖などの感情を直にぶつけられることもあるため、受け止めることが辛いと感じる方もいます。

また、看護ケア以外にもエンゼルケアなどに対応することもあり、多忙さに疲れる方もいるようです。

患者の容体急変や看取りに遭遇する機会も多く、喪失感や悲しみを経験することもあるでしょう。

患者や家族の気持ちに共感することはとても大切なことですが、感情移入し過ぎないように心がけ、オンオフの切り替えを意識的に行ってリフレッシュに務めることが大切です。

また、しんどいと思った時は職場で信頼できる方に相談するなど、自分だけで抱え込まないように心がけましょう。

Q5.緩和ケア看護師のやりがいは?

患者や家族が抱える苦痛や不安をやわらげることができた時に感謝されることも多く、達成感ややりがいを感じることが多いようです。

また、患者の内面に深く向き合う機会も多く、一般病棟より患者に対して深くかかわれることに喜びを感じている方もいます。

緩和ケアでがん看護や家族のケアに関わることで、専門性の高い知識や経験積むことができ、キャリアアップを見込むこともできます。

7.まとめ

以上、緩和ケアと緩和ケア認定看護師の資格などについて解説しました。

緩和ケアの重要性は今後さらに高まっていくと考えられ、資格を取得していなくても知識を持っておくことで、患者のケアに役立つことが考えられます。この記事が、緩和ケアに関する知見を深める一助となれば幸いです。

relation

関連記事-

看護師に求められるリスクマネジメントとは|具体的な事例と対策を解説

-

自衛隊看護師という働き方|仕事内容・収入・キャリアの始め方を詳しく解説

-

看護師の賠償責任保険とは?補償内容・判例・加入メリットを解説

-

IVナースとは?静脈注射スキルが注目されている理由・なり方・やりがいなどを解説

-

看護師のストレスが限界になる前に|原因・対処法・働きやすさを見直すヒント

-

.jpeg)

皮膚科看護師になる前に知りたい全知識|仕事内容・職場・年収・向いている人

-

-1.jpeg)

看護師のためのフィジカルアセスメント入門|目的・手順・現場で役立つ観察ポイント

-

態度の悪い看護師とクレームを受けた際の対応|対策や回避方法も解説

-

メイクセラピー(化粧療法)の効果とは?メイクセラピストとして働く方法も解説

-

.jpeg)

災害看護専門看護師とは?仕事内容や役割からなり方まで解説

-

フライトナースになるには?必要な資格・経験から実際の仕事内容まで

-

.jpeg)

エンゼルケアやエンゼルメイクとは?求められる技術や注意することについて解説

-

.jpeg)

【看護師資格が活かせる】アートメイク看護師のリアル!魅力・給料・大変なこととは?

-

.jpeg)

看護師にも英語が必要な時代に!英語スキルを活かせる看護師の仕事11選

-

.jpeg)

看護師がプラスで取りたい民間資格27選!取得するメリットや注意点も解説

-

.jpeg)

「眼科看護師」とは?視能訓練士との違いや仕事内容から年収まで解説

-

.jpeg)

看護のエキスパート「認定看護師」とは?専門看護師との違い・なる方法を解説

-

看護師が副業・ダブルワークをする前に知っておきたいことは?成功させるための秘訣

-

.jpeg)

空港看護師(エアポートナース)2種を紹介|検疫官と空港クリニックの仕事や給料を徹...

-

.jpeg)

看護師もダブルライセンスで働く時代!?おすすめ資格14選

-

今、医療現場で「特定看護師」が活躍している?行えること・なる方法を解説

-

.jpeg)

スポーツ好きの看護師集合!医療とアスリートをつなぐスポーツ看護師の魅力をご紹介

-

【希少なお仕事】クルーズ船の看護師「シップナース」 船上の仕事内容や働き方とは?

-

山岳看護師ってどんな仕事?山岳看護師になるための資格と仕事内容について

-

美容クリニックの看護師として働きたい方必見|仕事内容や給与などを徹底解説

-

精神科の看護師の仕事とは?一般診療科との違いややりがいを紹介

-

企業で働く看護師・ナースエデュケーターとは?病院勤務とは違った魅力を解説

-

看護師にとって楽な仕事とは?転職時におすすめの科と施設を紹介

-

治験コーディネーター(CRC)として働く看護師の仕事内容|口コミも紹介

-

看護師の専門性を活かす「アレルギーエデュケーター」になるには?注目が集まる理由と...

-

小児科看護師の仕事内容は?1日のスケジュールややりがいを解説

-

【2025年最新】男性看護師の割合・年収・就職先は?うまく働く方法も解説

-

.jpeg)

ナースプラクティショナー(診療看護師)ってどんな仕事?看護師との違いも解説

-

外科看護師とは?外科の魅力や悩み・求人のチェックポイントなど気になることを全部解...

-

.jpeg)

資格10種を紹介!がん看護の現状と将来性は?今求められる専門性と関連資格

-

看護師向け転職サイトのおすすめ15選!電話なしや求人の検索機能、職種などを紹介

-

コールセンターで働く看護師の仕事とは?仕事内容から勤務経験者の声まで解説

-

ツアーナースとは?病棟看護師との違いや特徴的な仕事内容・活かせる経験まで紹介

-

.jpeg)

看護師が取得したい介護福祉の民間資格12選!特徴・受験資格・費用などを解説

-

.jpeg)

看護師・助産師必見!妊娠・出産のスペシャリストを目指すための民間資格14選

-

災害支援ナースが果たす役割とは?新制度やDMATとの違い、なり方などを徹底解説

-

.jpeg)

介護施設での看護師ライフ:働き方・給与を施設別に解説、病院勤務との違いを探る

-

.jpeg)

看護師が効果的に英語を勉強する方法とは?メリットやおすすめの資格なども解説

-

.jpeg)

腎臓病療養指導士とは?メリットや役割、認定要件を看護師目線で解説

-

愛玩動物看護師になるには?資格の特徴から試験情報まで徹底解説

-

.jpeg)

ベビーシッターの利用者支援制度とは?上手に使って仕事と家庭の両立を実現

-

.jpeg)

新人看護師にとってプリセプターとはどんな存在?制度の概要や関係構築のヒント

-

.jpeg)

命の誕生に触れる「助産師」とは?仕事内容やなる方法・学費・支援制度まで解説

-

.jpeg)

透析看護師のやりがいとは?仕事内容と勤務スケジュールも併せて解説

-

健診・検診センターで働く看護師とは?働き方や仕事内容について解説

-

国際看護師として世界で活躍する魅力と夢を叶える具体的な方法を紹介

-

看護師の病院選びのポイントは?運営元や機能別の離職率や転職時の注意点も解説

-

看護師の入職準備ガイド|内定から入職までの流れ、当日のポイントを一挙大公開!

-

看護師を目指す方・看護学生必見!看護師の就活のポイントを徹底解説

-

看護師のスマートな転職方法とは?初めての方にもおすすめの転職完全マニュアル

-

オペ室看護師(手術室看護師)とは?仕事内容・給与・勤務例・なり方などを解説

-

保健師とは?職場による仕事内容の違いや給与・キャリアパスなど徹底解説

-

潜在看護師とは?復職するための準備やおすすめの働き方・職場を解説

-

専門看護師とは?役割や認定看護師との違い、資格取得の条件や費用まで解説!

-

看護師が復職するためのハードルは?不安に対する対処法や復職しやすい職場環境を解説

-

看護師の夜勤の現状と働き方・キャリアパスへの影響

-

.jpeg)

【現役看護師の経験談を紹介】医療特化型有料老人ホームで働く看護師の実際とは?

-

訪問看護で看護師の果たす役割や仕事内容とは?ニーズが高まる背景なども解説

-

看護師と保健師の違いとは?保健師の資格や仕事内容・年収を解説

Nurse Life, Your Way.

Nurse Life, Your Way.

Nurse Life, Your Way.

Nurse Life, Your Way.