腎臓病療養指導士とは?メリットや役割、認定要件を看護師目線で解説

.jpeg)

慢性腎臓病(CKD)は早期発見によって重症化を遅らせることが可能であるものの、患者数は増加する一方で、腎臓専門医だけでは十分な療養指導が難しいということが問題になっています。

その問題を解決するために腎臓病療養指導士という資格が誕生し、その数は順調に増加していますがいまだ十分ではありません。

今後、慢性腎臓病の療養指導ができる腎臓病療養指導士のニーズは今後も高まっていくと予想されており、国も腎臓病療養指導士を更に増やすための取り組みに力を入れている状況です。

本記事では、腎臓病療養指導士の役割や資格取得のメリット、認定要件について、特に看護師の視点から紹介します。また、名称がよく似ている「慢性腎臓病療養指導看護師」との違いについてもまとめていますので、最後までご一読ください。

1. 腎臓病療養指導士とは?

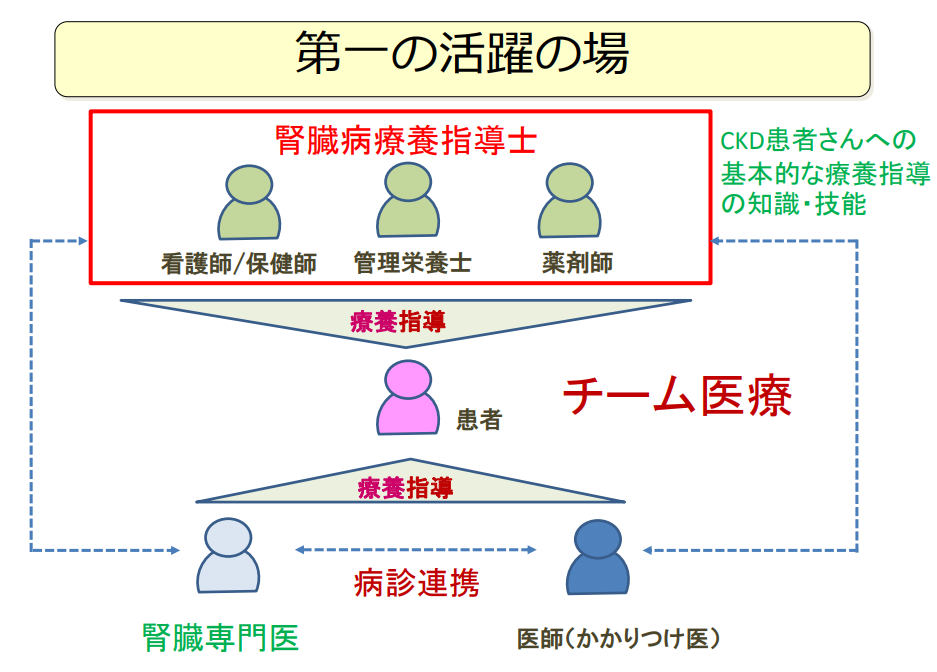

腎臓病療養指導士は、慢性腎臓病患者への療養指導を担う専門資格で、看護師(保健師)、薬剤師、管理栄養士が取得できる資格です。腎臓病療養指導士は、慢性腎不全(CKD)とその療養指導全般に関しての知識を持ち、透析導入前の保存期慢性腎臓病の患者の生活の質と生命予後を向上させる事を目的としています。

また、腎臓専門医や慢性腎不全の治療に関わる他スタッフと連携を取りながらチーム医療で患者をサポートし、療養生活や自己管理の指導を行います。

2018年4月から制度運用が開始され、医療施設および地域における慢性腎臓病療養指導の重要な担い手として位置づけられています。

1.1. 腎臓病療養指導士の位置づけ

慢性腎臓病の診療には医師だけではなく、看護師や管理栄養士、薬剤師など様々な職種が関わりチームで医療を提供しています。

それぞれの専門知識と経験を活かし、療養指導を行うことも必要ですが、慢性腎臓病に関する基本的・標準的な知識を持ち、異なる職種間でも指導内容や診療の目標は統一しておく必要があります。

腎臓療養指導士は、このようなチーム医療における重要な橋渡し役として機能します。

また、活動の場により期待される役割も異なります。大学病院や基幹病院では、慢性腎臓病療養指導チームの中心的存在となります。

一方で、一般病院やクリニックでは、非専門医やかかりつけ医のサポート役として活躍し、腎臓病専門医との連携を行うことが期待されています。その他、行政や薬局等において、地域での慢性腎臓病対策における後方支援の役割も求められます。

なお、腎臓病療養指導士を取得しているかは、各職種の専門資格(透析療法指導看護師や病態栄養専門管理栄養士など)の必須要件ではありませんが、慢性腎臓病患者への標準的な療養指導を全国に普及させる重要な役割を担っています。

参照:厚生労働省「第3回腎疾患対策及び糖尿病対策の推進に関する検討会」

1.2. 腎臓病療養指導士の役割

腎臓病療養指導士の主な役割は、透析導入前の保存期慢性腎臓病患者に対する療養指導を行うことです。具体的には以下のような役割を担います。

【腎臓病療養指導士の役割】

1.CKDの意義、CKDに関する基本的な知識と対策、およびCKDの予防について 理解・習熟している

2.ステージに応じた保存期CKD患者への基本的管理方法を理解し、個別のCKD患者に対してステージに応じた包括的かつ基本的な療養指導(生活指導,栄養指導,薬物指導)を行うことができる

3.CKDに関して腎臓専門医や他の医療従事者と円滑な連携がとれ、チーム医療に参加することができる

4.腎代替療法についての基本的知識を有し、3つの療法選択(血液透析,腹膜透析,腎移植)に関する説明を行うことができる

5.AKIの基本的知識を持ち、その予防策について指導することができる

6.自らの指導技術を高める活動を継続する

7.後進の指導を行い、腎臓病療養指導士の育成に努める

8.CKDの啓発活動に努める

9.地域の行政機構、医師会などと連携してCKD 対策を推進する

厚生労働省「第3回腎疾患対策及び糖尿病対策の推進に関する検討会」

10.腎臓病療養指導活動の普及に努める

11.CKDの臨床研究への参加に努める

2.腎臓病療養指導士精度が必要とされている背景

腎臓病療養指導士の位置づけや役割をみてきましたが、腎臓病療養指導士制度が必要とされている背景看護師をここでは詳しくみていきましょう。

2.1. 慢性透析患者や慢性腎臓病患者が増加している

腎臓病療養指導士制度が必要とされている背景には、慢性腎不全患者が年々増加していることがあげられます。実際に、2021年末に日本の慢性透析患者数が約35万人と増加し続けており、医療の経済的負担は大きく問題となっています。

また、慢性腎臓病の患者も今では約1,480万人と成人の約7~8人に1人が慢性腎臓病とされています。

さらに、慢性腎臓病は透析だけではなく、脳卒中や脳梗塞、心不全などの心血管疾患を引き起こし、死亡リスクを上昇させることが臨床研究でも示されています。

このような経済面や健康面へのリスクを軽減するためにも、慢性腎臓病を悪化させることなく療養指導を行うことが必要とされています。

2.2. 慢性腎臓病を療養指導するための体制づくりや知識が足りていない

慢性腎疾患の療養指導においては下記のような課題が挙げられていました。

1.包括的な療養指導の必要性

重症化予防とQOL維持には、生活習慣の改善、適切な服薬管理、栄養指導など、総合的なアプローチが不可欠で、一連の指導を継続的に行える体制づくりが必要とされている。

2.チーム医療の重要性

効果的なCKD診療には、多職種による連携が必須ですが、治療ガイドラインと実臨床の間にギャップが存在し、各専門職の知識と技術を活かした包括的な支援体制の構築が重要になっている。

慢性腎臓病の療養指導は断続的に行う必要があり、多職種でのチーム連携を行いながら指導内容を統一し、共有していくことが求められています。

しっかりとした体制づくりを行うために、慢性腎臓病の療養指導ができる正しい知識を持つ医療従事者が必要とされています。

2.3. 腎臓専門医や指導をできるスタッフが足りず、地域差も激しい

慢性腎疾患の患者約1,480万人に対して、腎臓専門家医は6,385人(2024/6/19現在)となっています。慢性腎疾患の患者は増えていく中、腎臓専門医や指導が行える医療従事者のみでは、十分な療養指導が難しいことが問題となっていました。

また、腎臓専門医や指導ができる医療従事者の地域格差も大きく、慢性腎臓病患者に対して十分な人数の指導者が育成されていない現状もあります。

これらの問題を解決するために、腎臓病療養指導士制度は必要とされているのです。

参照:日本生活習慣病予防協会「生活習慣病」

参照:一般社団法人 日本腎臓学会「腎臓専門医名簿」

3. 腎臓病療養指導士の増加・育成のための取り組み

増えつつある慢性腎臓病の患者への療養指導を行っていくためにも腎臓病療養指導士の育成を行い、増やしていくことが必要とされています。

ここでは、腎臓病療養指導士の認定者数を確認しながらその注目度や腎臓病療養指導士増加に向けての国の取り組みなどを見ていきましょう。

3.1. 腎臓病療養指導士の注目度の高まり

腎臓病療養指導士制度は2018年に始まり、その後着実に認定者数を伸ばしています。2023年4月時点での認定者2,404人のうち、看護師が1,357人(約56%)と最も多く、次いで薬剤師590人(約25%)、管理栄養士443人(約19%)となっています。

従来、腎臓病療養指導士は病院所属が中心でしたが、認定者の所属機関が多様化していることがポイントです。2022年度に行われた第6回腎臓病療養指導士認定試験では、認定者469名中、病院362名(77%)、薬局(9%)やクリニック(9%)、企業(1%)となってきています。

現在、慢性腎臓病患者は約1500万人に対し、腎臓専門医は約6千人、腎臓病療養指導士は約2.4千人と、まだまだ十分な体制が整っているとは言えない状況です。

3.2 国の資格取得促進への取り組み

認定者数は順調に増加しているものの、いまだ十分ではなく、国も腎臓病療養指導士をより一段と増強するため下記のような取り組みをしています。

・資格取得のハードル低減、地域格差を解消

より取得しやすい環境整備のため、実地研修の代わりとしてe-learningを導入し、講習会・研修会のオンデマンド化による受講のしやすさを向上させています。

そして、受験者の利便性向上を目指し、認定試験のCBT化も検討されています。CBT化によって、受験者は時間や場所の制約が少なく、より柔軟に受験できるようになることで、全国的な資格取得希望者の増加を目指しています。

・さらなる普及に向けた計画

腎臓病療養指導士制度のさらなる発展のため、現在二つの大きな課題に対する取り組みが進められています。

一つ目は、療養士全体数の増員に向けた取り組みです。広報活動の強化をはじめ、日本腎臓学会認定教育施設700施設のうち療養士が不在の約6割への働きかけ、腎臓専門医の育成が今後計画されています。

二つ目は、療養士の地域格差の解消を目指す取り組みです。都道府県ごとに設置される療養士協議会を中心として、地域別にキーパーソンの配置を進めるなど、地域による偏在是正に対応します。

こうした取り組みを通じ、将来的には6千~2万人程度の腎臓病療養指導士の育成を目指しています。

参照:厚生労働省「第3回腎疾患対策及び糖尿病対策の推進に関する検討会」

4. 「慢性腎臓病療養指導看護師(CKDLN)」との違い

腎臓病に関する療養指導の資格として、「腎臓病療養指導士」の名称によく似たものに「慢性腎臓病療養指導看護師(CKDLN)」があります。

それぞれ特徴の違いを理解することで、自身のキャリアプランに合わせた資格選びに繋がります。

4.1. 認定団体と対象職種

まず、認定する団体がそれぞれ異なります。腎臓病療養指導士は日本腎臓病協会が認定していますが、慢性腎臓病療養指導看護師は日本腎不全看護学会の認定資格です。

また、対象となる職種の違いも大きな特徴です。腎臓病療養指導士は看護師や保健師だけでなく、管理栄養士、薬剤師も取得できる資格であるのに対し、慢性腎臓病療養指導看護師は看護師のみが取得可能です。

4.2. 役割と活動範囲の違い

生活習慣の改善によって予防や進行を遅らせる可能性が見込める慢性腎臓病に対し、腎臓病療養指導士と慢性腎臓病療養指導看護師はそれぞれ異なる特徴と役割を持っています。

腎臓病療養指導士は、看護師をはじめ、管理栄養士、薬剤師が取得できる資格です。そのため、各職種の専門性を活かしながら、チームとして患者の療養生活を支援します。看護師は看護を通して腎臓疾患のケアや生活指導を、管理栄養士は主に蛋白や塩分、カリウム制限などの栄養指導を、薬剤師は服薬指導による薬物療法の支援を行うなど、それぞれの立場から患者さんの生活改善をサポートします。

一方、慢性腎臓病療養指導看護師は看護師のみが取得できる資格であり、看護の専門的な知識と技術を活かした療養生活支援に特化していることが特徴です。具体的には、患者の日常生活における指導や服薬管理の支援などを通じて、多職種と連携しながら慢性腎臓病の患者と家族を支援します。また、看護スタッフへの教育的活動に取り組むことで、現場全体の慢性腎臓病看護の質を高める役割も担っています。

このように、慢性腎臓病患者の日常的なサポートにおいて、腎臓病療養指導士は多職種それぞれの専門性を活かした支援を、慢性腎臓病療養指導看護師は看護の専門性を深めた療養支援を行うことで、腎臓病患者のQOL向上に貢献しています。

目指すキャリア像や自身の職種によって選択することが望ましいと言えるでしょう。

参照:日本腎臓学会「1. 腎臓病療養指導⼠制度について」

参照:一般社団法人日本腎不全看護学会「CKDLNとは」

5. 腎臓病療養指導士のメリット・デメリット

腎臓病療養指導士の資格取得で活躍するメリットとデメリットを見ていきましょう。

【メリット1】専門的な指導を行うことができる

資格取得を通して専門知識とスキルの向上ができるのが最大のメリットです。慢性腎臓病の療養指導に関する体系的な知識と、療養指導の実地経験を向上させることができます。

特に、腎臓疾患や透析に関する専門的な知識、糖尿病の管理、服薬指導などの分野での理解が深まり、自信をもって対応することができるようになるでしょう。

また、腎臓専門医や他の医療従事者との円滑な連携方法を学ぶことで、より効果的なチーム医療を実践できるようになるのも大きな魅力です。

【メリット2】患者との長期的な関係性から、モチベーションが向上する

日々の業務へのモチベーションが向上する点も、資格取得の大きなメリットです。専門的な知識に基づいた指導ができることで、患者からの信頼も高まり、より深い関係性を築くことができます。

特に、慢性腎臓病患者は服薬や生活習慣の指導、透析などで長期的な関わりが必要なため、継続的な支援を通じて信頼関係を築きやすいという特徴があります。

【デメリット】課題と現実的な側面

一方で、学習コストやキャリア面での課題も存在します。まず、資格取得後も継続的な学習と研鑽が必要であり、時間的・経済的な負担が必要です。また、腎臓内科の専門性が高まる反面、その他の看護スキルの実践機会が減少する可能性もあります。

このほか、資格を取得しても必ずしも待遇面での変化を実感できないという声も聞かれます。所属先の医療機関によっては、資格を十分に活かせる機会が限られる場合もあるでしょう。

このように、腎臓病療養指導士の資格取得にはメリット・デメリットに関しては、自身のキャリアプランや目指す看護の方向性を把握した上で、資格取得を検討することが重要です。

6. 腎臓病療養指導士になるには

腎臓病療養指導士の資格取得の流れは次の通りです。

6.1. 受験資格

基本要項として、看護師(保健師)、薬剤師、管理栄養士のいずれかの資格を持ち、取得後3年以上の実務経験がある方が受験することができます。

また、応募のためには下記の要件を満たす必要があります。

・実務経験

過去10年以内に通算2年以上かつ1,000時間以上の保存期腎臓病患者への療養指導経験があること

※実務経験がない場合は、e-learningによる症例研修で代替可能

・講習会受講

「腎臓病療養指導士認定のための講習会」の受講と修了証の取得が必要

※受講証明書の有効期間は5年間

※オンデマンド形式での受講も可能

・研修実績

所定の研修施設で各職種の指導を10例以上、併せて各職種最低2例以上の研修をすること

※症例リスト・症例要約を提出し合格が必要

※e-learning症例研修での代替が可能

6.2. 認定試験について

受験資格を満たした後、年1回実施される認定試験を受験します。

日本腎臓病協会により認定試験の内容や形式は公表されていませんが、出題内容は講習会で扱われた内容が中心となることが推測されます。

講習会では、医師、看護師、管理栄養士、薬剤師の各専門分野の講義が行われるため、試験も各分野から慢性腎臓病療養指導の基本知識を問う問題が出題されることが考えられます。また、過去の試験の傾向より試験時間は150分、マークシート方式の筆記試験のようです。

認定試験の結果に加え、実務経験、応募要件が総合的に評価され、日本腎臓病協会による認定が行われます。

7. 腎臓病看護に関するその他の資格

腎臓病看護のスキルアップを目指す看護師のために、複数の専門資格が用意されています。

7.1. 慢性腎臓病療養指導看護師(旧透析療法指導看護師)

2003年に日本腎不全看護学会により設立された民間資格で、慢性腎臓病患者への看護の質向上を目的としています。

求められる役割としては、慢性腎臓病をもつ患者と家族に対し、職種と連携を行いながら専門的な知識技術を用いて療養の支援を行います。また、慢性腎臓病看護の質向上のため、教育活動、慢性腎臓病療養指導看護師同士のネットワーク構築などを担います。当初は「透析療法指導看護師」の名称でスタートし、2017年に現在の名称になりました。

正看護師として5年以上の実務経験(うち慢性腎臓病看護で3年以上)、腎不全看護学会での3年以上の正会員歴、研修参加などで30ポイント以上の取得が必要です。

ポイントに関しての詳しい内容は、「日本腎不全看護学会認定ポイント一覧 2024年度版」をご覧ください。

また、試験はCBT方式で、合格後は看護実践の向上とチーム医療のレベルアップで役割を担います。

参照:日本腎不全看護学会「慢性腎臓病療養指導看護師(CKDLN)」

参照:日本腎不全看護学会「透析療法指導看護師(DLN)の名称変更のお知らせ」

7.2. 腎不全看護認定看護師

腎臓病患者とその家族に対して、専門的な看護実践を行う認定看護師資格です。透析治療中の患者はもちろん、慢性腎臓病の治療前から治療後までの看護実践や、他の看護スタッフへの指導、患者や家族からの相談対応など、幅広い役割を担います。

取得には看護師経験5年以上(うち腎不全看護3年以上)と、約800時間の教育課程の修了と認定審査の合格が必要です。資格取得には約120万円の費用と1年半程度の時間を要しますが、認定看護師として専門性の高いキャリア構築を目指せます。

参照:日本看護協会「認定看護師教育基準カリキュラム 分野:腎不全看護」

7.3. 透析技術認定士

透析装置の管理と操作のスキルや専門性を認定する資格として、1980年に創設されました。正看護師の場合、2年以上の透析医療の実務経験が必要で、eラーニング形式の認定講習会受講後に認定試験を受験します。合格率は約70%で、5年ごとの更新制です。

透析技術の専門性向上、患者との信頼関係構築、キャリアアップに効果的で、特に透析室での勤務を希望する看護師に適した資格といえます。

8.まとめ

腎臓病療養指導士は、慢性腎臓病患者の増加に伴いニーズが高まっている比較的新しい資格です。看護師だけでなく、薬剤師や管理栄養士も取得できる点が特徴で、各職種の専門性を活かしながら患者の療養生活を支援できます。

慢性腎臓病の予防や進行抑制には、食事・運動・服薬など生活全般にわたる継続的な支援が重要となるため、療養指導のスキルや多職種でのチーム連携における情報の共有や橋渡し役として必要とされています。

ただし、資格取得を目指す際は、自身の興味や現在の職場環境、将来のキャリアプランを踏まえた上で検討することが大切です。特に、腎不全看護認定看護師や透析技術認定士など、関連する他の資格との違いを理解し、自分のキャリア像に合わせた資格選びをおすすめします。

relation

関連記事-

.jpeg)

夜勤明けの看護師は休みをどう過ごしている?有意義に過ごすポイントを解説

-

看護師に求められるリスクマネジメントとは|具体的な事例と対策を解説

-

.jpeg)

看護師の働き方選択に欠かせない雇用形態と勤務形態!違いや選択ポイントを解説

-

看護師の賠償責任保険とは?補償内容・判例・加入メリットを解説

-

IVナースとは?静脈注射スキルが注目されている理由・なり方・やりがいなどを解説

-

看護師のストレスが限界になる前に|原因・対処法・働きやすさを見直すヒント

-

-1.jpeg)

看護師のためのフィジカルアセスメント入門|目的・手順・現場で役立つ観察ポイント

-

態度の悪い看護師とクレームを受けた際の対応|対策や回避方法も解説

-

.jpeg)

看護師に必須のナースグッズとは?持っておくと安心できる便利グッズも紹介

-

.jpeg)

看護師の申し送りの目的とは?現状や負担を軽減するためのポイント

-

.jpeg)

看護師にも英語が必要な時代に!英語スキルを活かせる看護師の仕事11選

-

.jpeg)

看護師がプラスで取りたい民間資格27選!取得するメリットや注意点も解説

-

看護師が副業・ダブルワークをする前に知っておきたいことは?成功させるための秘訣

-

看護師の退職手続きのはじめ方!事前準備~退職後に必要な手続きまで解説

-

看護実習は辛い?実習期間やスケジュール、乗り越え方などを解説

-

.jpeg)

看護師のメイクはナチュラルに!メイクの方法や崩れないコツなどを解説

-

.jpeg)

看護師・助産師必見!妊娠・出産のスペシャリストを目指すための民間資格14選

-

【注射の苦手を克服】皮内注射、皮下注射、筋肉注射、静脈注射のコツやテクニックを紹...

-

.jpeg)

介護施設での看護師ライフ:働き方・給与を施設別に解説、病院勤務との違いを探る

-

.jpeg)

看護師が効果的に英語を勉強する方法とは?メリットやおすすめの資格なども解説

-

.jpeg)

夜勤中の看護師におすすめの食事とは?ポイントや食べても太りにくい食事・おやつを紹...

-

.jpeg)

新人看護師にとってプリセプターとはどんな存在?制度の概要や関係構築のヒント

-

看護師の病院選びのポイントは?運営元や機能別の離職率や転職時の注意点も解説

-

看護師の入職準備ガイド|内定から入職までの流れ、当日のポイントを一挙大公開!

-

看護師も節約の意識が上昇中!目的やテクニックを徹底解説

-

看護師を目指す方・看護学生必見!看護師の就活のポイントを徹底解説

-

看護師が復職するためのハードルは?不安に対する対処法や復職しやすい職場環境を解説

-

看護師に役立つお薬の情報~くすりのしおり®~

-

看護師に求められるリスクマネジメントとは|具体的な事例と対策を解説

-

自衛隊看護師という働き方|仕事内容・収入・キャリアの始め方を詳しく解説

-

看護師の賠償責任保険とは?補償内容・判例・加入メリットを解説

-

IVナースとは?静脈注射スキルが注目されている理由・なり方・やりがいなどを解説

-

看護師のストレスが限界になる前に|原因・対処法・働きやすさを見直すヒント

-

.jpeg)

皮膚科看護師になる前に知りたい全知識|仕事内容・職場・年収・向いている人

-

-1.jpeg)

看護師のためのフィジカルアセスメント入門|目的・手順・現場で役立つ観察ポイント

-

態度の悪い看護師とクレームを受けた際の対応|対策や回避方法も解説

-

メイクセラピー(化粧療法)の効果とは?メイクセラピストとして働く方法も解説

-

.jpeg)

災害看護専門看護師とは?仕事内容や役割からなり方まで解説

-

フライトナースになるには?必要な資格・経験から実際の仕事内容まで

-

.jpeg)

エンゼルケアやエンゼルメイクとは?求められる技術や注意することについて解説

-

.jpeg)

【看護師資格が活かせる】アートメイク看護師のリアル!魅力・給料・大変なこととは?

-

.jpeg)

看護師にも英語が必要な時代に!英語スキルを活かせる看護師の仕事11選

-

.jpeg)

看護師がプラスで取りたい民間資格27選!取得するメリットや注意点も解説

-

.jpeg)

「眼科看護師」とは?視能訓練士との違いや仕事内容から年収まで解説

-

.jpeg)

看護のエキスパート「認定看護師」とは?専門看護師との違い・なる方法を解説

-

看護師が副業・ダブルワークをする前に知っておきたいことは?成功させるための秘訣

-

.jpeg)

空港看護師(エアポートナース)2種を紹介|検疫官と空港クリニックの仕事や給料を徹...

-

.jpeg)

看護師もダブルライセンスで働く時代!?おすすめ資格14選

-

今、医療現場で「特定看護師」が活躍している?行えること・なる方法を解説

-

.jpeg)

スポーツ好きの看護師集合!医療とアスリートをつなぐスポーツ看護師の魅力をご紹介

-

【希少なお仕事】クルーズ船の看護師「シップナース」 船上の仕事内容や働き方とは?

-

山岳看護師ってどんな仕事?山岳看護師になるための資格と仕事内容について

-

美容クリニックの看護師として働きたい方必見|仕事内容や給与などを徹底解説

-

精神科の看護師の仕事とは?一般診療科との違いややりがいを紹介

-

企業で働く看護師・ナースエデュケーターとは?病院勤務とは違った魅力を解説

-

看護師にとって楽な仕事とは?転職時におすすめの科と施設を紹介

-

治験コーディネーター(CRC)として働く看護師の仕事内容|口コミも紹介

-

看護師の専門性を活かす「アレルギーエデュケーター」になるには?注目が集まる理由と...

-

小児科看護師の仕事内容は?1日のスケジュールややりがいを解説

-

【2025年最新】男性看護師の割合・年収・就職先は?うまく働く方法も解説

-

.jpeg)

ナースプラクティショナー(診療看護師)ってどんな仕事?看護師との違いも解説

-

外科看護師とは?外科の魅力や悩み・求人のチェックポイントなど気になることを全部解...

-

緩和ケアとは?緩和ケア認定看護師の仕事内容やなる方法についても解説

-

.jpeg)

資格10種を紹介!がん看護の現状と将来性は?今求められる専門性と関連資格

-

看護師向け転職サイトのおすすめ15選!電話なしや求人の検索機能、職種などを紹介

-

コールセンターで働く看護師の仕事とは?仕事内容から勤務経験者の声まで解説

-

ツアーナースとは?病棟看護師との違いや特徴的な仕事内容・活かせる経験まで紹介

-

.jpeg)

看護師が取得したい介護福祉の民間資格12選!特徴・受験資格・費用などを解説

-

.jpeg)

看護師・助産師必見!妊娠・出産のスペシャリストを目指すための民間資格14選

-

災害支援ナースが果たす役割とは?新制度やDMATとの違い、なり方などを徹底解説

-

.jpeg)

介護施設での看護師ライフ:働き方・給与を施設別に解説、病院勤務との違いを探る

-

.jpeg)

看護師が効果的に英語を勉強する方法とは?メリットやおすすめの資格なども解説

-

愛玩動物看護師になるには?資格の特徴から試験情報まで徹底解説

-

.jpeg)

ベビーシッターの利用者支援制度とは?上手に使って仕事と家庭の両立を実現

-

.jpeg)

新人看護師にとってプリセプターとはどんな存在?制度の概要や関係構築のヒント

-

.jpeg)

命の誕生に触れる「助産師」とは?仕事内容やなる方法・学費・支援制度まで解説

-

.jpeg)

透析看護師のやりがいとは?仕事内容と勤務スケジュールも併せて解説

-

健診・検診センターで働く看護師とは?働き方や仕事内容について解説

-

国際看護師として世界で活躍する魅力と夢を叶える具体的な方法を紹介

-

看護師の病院選びのポイントは?運営元や機能別の離職率や転職時の注意点も解説

-

看護師の入職準備ガイド|内定から入職までの流れ、当日のポイントを一挙大公開!

-

看護師を目指す方・看護学生必見!看護師の就活のポイントを徹底解説

-

看護師のスマートな転職方法とは?初めての方にもおすすめの転職完全マニュアル

-

オペ室看護師(手術室看護師)とは?仕事内容・給与・勤務例・なり方などを解説

-

保健師とは?職場による仕事内容の違いや給与・キャリアパスなど徹底解説

-

潜在看護師とは?復職するための準備やおすすめの働き方・職場を解説

-

専門看護師とは?役割や認定看護師との違い、資格取得の条件や費用まで解説!

-

看護師が復職するためのハードルは?不安に対する対処法や復職しやすい職場環境を解説

-

看護師の夜勤の現状と働き方・キャリアパスへの影響

-

.jpeg)

【現役看護師の経験談を紹介】医療特化型有料老人ホームで働く看護師の実際とは?

-

訪問看護で看護師の果たす役割や仕事内容とは?ニーズが高まる背景なども解説

-

看護師と保健師の違いとは?保健師の資格や仕事内容・年収を解説

Nurse Life, Your Way.

Nurse Life, Your Way.

Nurse Life, Your Way.

Nurse Life, Your Way.