看護師のストレスが限界になる前に|原因・対処法・働きやすさを見直すヒント

看護師の仕事は医療行為だけではなく、患者やその家族とのコミュニケーション、チーム医療の一員としての協調、命を預かる責任など、心身ともに負担がかかる場面が多くあります。

「最近、疲れが抜けにくい」「ちょっとしたことで涙が出てしまう」「仕事のことが頭から離れない」と感じている場合、心がSOSを発しているサインかもしれません。

この記事では、看護師が抱えやすいストレスの原因を整理した上で、今の職場でできる工夫やセルフケアの方法、信頼できる相談先について詳しく解説します。

1.看護師が抱える主なストレス要因とは?

ストレスの原因は人それぞれですが、看護師特有の業務や人間関係には共通するストレス要因があります。

本章では、代表的な6つの要因について解説します。

1-1.人間関係によるプレッシャー

医師や医療職との連携や看護師同士の関係、患者やその家族など、多様な人々と関わる看護師にとって、人間関係のストレスは避けがたいものです。

特に上下関係が厳しい職場や、指導スタイルが合わないような環境では、精神的なプレッシャーが大きくなります。

また、患者との関係では、忙しさで患者にしっかりと向き合う時間が取れないことに心苦しさを感じることあります。他にも、症状・治療に対し不安を抱える患者から感情をぶつけられたり、その家族との葛藤などがあります。こうしたやりとりにおける人間関係の行き違いもストレスの原因になりやすいでしょう。

関連する記事はこちら▼

新人看護師にとってプリセプターとはどんな存在?制度の概要や関係構築のヒント

1-2.不規則勤務と長時間労働

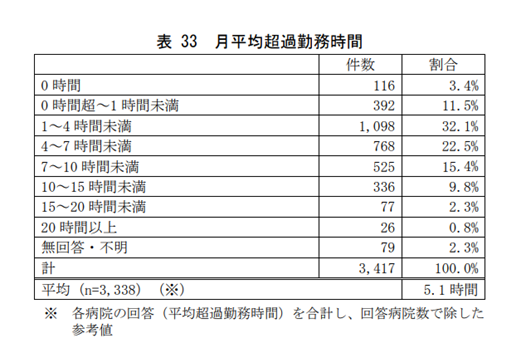

看護師は、日勤・夜勤・準夜勤といった交代制勤務によって生活リズムが崩れがちです。また、日常的に時間外労働を行っている看護師も多くなっています。

日本看護協会の調査によると、看護師の9割以上が時間外労働を行っています。その時間外労働の主な範囲は、5時間未満から20時間であり、これが全体の約70%を占めています。

また、二交代制で勤務する看護師が多く、夜勤の場合は16時間以上勤務を行わなければなりません。

夜勤明けの翌々日は休みですが、夜勤明けの仮眠時間が十分に取れなかったり、休日も体力回復に追われて自由な時間が持てなかったりすると、慢性的な疲労とストレスが蓄積します。

また、日本看護協会の調査によると、看護師の休日で最も多い形態は4週8休となっており、週に必ず2日休める完全週休2日制ではない方も珍しくありません。シフト次第では週に1日の休みになることも考えられ、充分な疲労回復ができていない看護師も少なくないと考えられます。

参照:日本看護協会 「2024 年 病院看護実態調査 報告書」

関連する記事はこちら▼

看護師の夜勤の現状と働き方・キャリアパスへの影響

1-3.命を預かる仕事のプレッシャー

医医療現場では、患者の命を左右する現場に立ち会うことが多くあります。臨床経験が長くとも判断が難しい場面に遭遇することも多々あり、異常の発見から判断、対応まで迅速に行う必要があります。

そのため、「絶対に間違えてはいけない」という強いプレッシャーの中で仕事をしている看護師が多く、緊張状態が長時間続くことで心身に負担がかかります。

特に新人看護師やブランク明けの方は、プレッシャーに悩まされやすい傾向があります。

1-4.人手不足と業務量の多さ

近年、看護師の離職率や人材不足が深刻化しています。

その結果、ひとりあたりの業務量が増え、「いつも時間に追われている」「やるべきことが終わらない」という焦燥感に悩まされるケースが多く見られます。

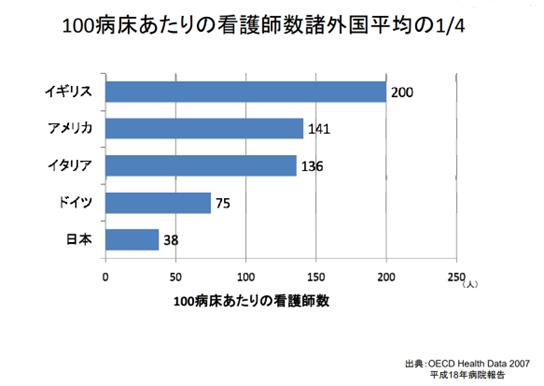

厚生労働省の資料によると、日本の100病床あたりの看護師の数は38人であり、イギリスの200人、アメリカの141人、イタリアの136人、ドイツの75人と比べて非常に少ないことがわかります。各医療機関は法律に基づいて必要な看護師を配置していますが、医療制度の違いから単純に海外と比較することは難しいものの、日本の看護師不足は目を引く状態です。

結果的に、看護師が必要な休憩や仮眠を十分に取れず働き続けることで、肉体的・精神的疲労が慢性化する方も増えていると言えるでしょう。

参照:厚生労働省「コメディカル不足に関して~看護師の人数と教育~」

1-5. 患者や家族の病気の受容方法とその対応に悩む

看護師は、患者やその家族の不安や怒り、悲しみに寄り添う一面も担っています。

相手の気持ちに共感しながらも、自分の感情を抑えて対応する必要があるため、心のエネルギーを消耗しやすい仕事です。

特に終末期ケアや急性期病棟では、看護師の心に大きな負担がかかる場面も多々あると言えるでしょう。

1-6.キャリアや評価への不安

看護師の仕事は人手不足や負荷のかかる業務が多く、非常にハードです。

仕事内容や業務量と給与のバランスが取れていないという一面があり、正当に評価されていないと感じるケースも散見されます。

年齢を重ねた時に今の働き方ができるのか、業務内容や仕事量に対する評価に不安を持つなど、看護師という仕事ゆえにキャリアや評価に不安を感じやすい一面もあります。

2.看護師のストレスは他職種よりも高い傾向がある?

看護師が受けるストレスは他職種と比較して特に高い傾向があることが、様々な調査・研究によって明らかになっています。

この章では、客観的なデータや公的資料をもとに、看護職が置かれている過酷な実態を紐解きましょう。

2-1. 労災の精神障害請求数でも看護職が上位に

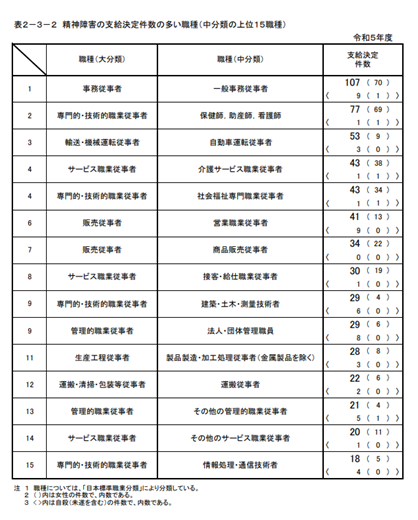

厚生労働省が発表した令和5年(2023年)度「過労死等の労災補償状況」によると、精神障害に関する労災の請求件数および支給決定件数の多い15職種(中分類)の中で「保健師・助産師・看護師」は2番目に多いという結果が出ています。

これは、精神的な負荷の高い業務が継続的に発生しており、実際に深刻な精神不調につながっているケースが少なくないことを意味します。

参照:厚生労働省「別添資料2 精神障害に関する事案の労災補償状況」

2-2. メンタル不調による長期休職も多数

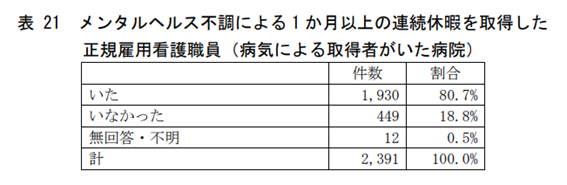

さらに、日本看護協会の「2024年病院看護実態調査」によると、病気によって1か月以上の連続休暇を取得した正規雇用看護職員がいた病院のうち、80.7%が「メンタルヘルス不調が理由だった」と回答しています。

これは、看護職員の多くが一時的な不調ではなく、長期的な精神的ダメージを受けている可能性を示唆する重要なデータです。

3.ストレスと上手に向き合うための考え方のヒント

看護師という仕事にストレスがつきものだとしても、放置すると心身に悪影響を及ぼしかねません。

本章では、日々の生活や勤務の中でできるストレス解消法を紹介します。

3-1. 無理に頑張らない「余白を残す思考」

多忙な業務に追われる中で、休憩中や休日でさえ「何かしなければならない」と感じてしまうことがあります。しかし、常に予定を詰め込んでいては心が休まる瞬間を失ってしまいます。

そこで意識したいのが、「余白をつくる」という考え方です。完璧に物事をこなすのではなく、時には「これで十分」と思える自分なりの許容範囲を持つことが、心の負担を軽減してくれます。

空白の時間をあえて残すことで、気持ちにゆとりが生まれ、自然とストレスも和らいでいくでしょう。

3-2. 感情に「名前をつけて」整理する

ストレスの多くは、はっきりとした原因がわからないまま心に溜まり続けることで増幅していきます。そんなときは、自分が何に対してどのように感じたのかを言葉にしてみることが効果的です。

たとえば、患者さんからの言葉に傷ついた、同僚とのやり取りでモヤモヤした、忙しさの中で孤独を感じた――こうした感情に気づき、「これは悲しみだな」「これは悔しさだな」と認識することで、自分自身を客観視することができ、気持ちの整理につながります。

3-3. 呼吸に集中して「今」に戻る

看護師としての業務は常に先を見越して動くことが求められるため、気づかぬうちに心が未来の不安や過去の失敗に縛られてしまうことがあります。

そんなときには、呼吸を意識して「今この瞬間」に集中することが、精神を安定させる手助けになります。深くゆっくりと呼吸を整えるだけでも、副交感神経が優位になり、緊張や不安がやわらいでいきます。

数分でも、呼吸に意識を向ける時間をもつことで、忙しさの中にも静かな心のスペースが生まれます。

3-4. 自分だけの「小さな逃げ道」を持つ

毎日の勤務の中で起きるストレスに対して、それを受け流す「逃げ道」を自分の中に持っておくことはとても重要です。これは決して甘えではなく、心のバランスを保つための工夫の一つです。

たとえば、帰宅後にお気に入りの飲み物を飲んでほっと一息つく、香りのよい入浴剤を使って湯船につかる、自分の好きな音楽や映像に触れるなど、他人から見れば些細なことでも、本人にとって「落ち着ける瞬間」になりうるものを大切にすることが、ストレスと共に過ごすうえで支えになります。

3-5. ストレスを感じた自分を否定しない

日々、命と向き合い、チームで協力しながら働く看護師にとって、「つらい」と口にすることや弱音を見せることは、難しく感じられるかもしれません。

しかし、ストレスを感じることそのものは、決して弱さではありません。むしろそれは、自分の心が限界を知らせてくれているサインともいえます。

誰かのケアをする立場だからこそ、まずは自分自身のつらさや疲れに目を向け、否定せずに受け止めてあげることが、健やかに働き続けるための第一歩です。

4.ストレス(お悩み)別の職場の選び方ポイント

ストレスから完全に逃れることは、仕事をしていく以上誰もが避けられませんが、悩みの応じた職場選びをすることで軽減できることがあります。

本章では、ストレスのお悩みに応じた職場の選び方について解説します。

4-1.人間関係・労働環境の良い職場を見つけるためのポイント

看護師にとって「人間関係」は職場選びの大切な要素です。ここでは、良好な人間関係の職場を見極めるポイントをご紹介します。

▶有給消化率・残業時間

有給休暇の取得率や残業時間は職場環境の指標です。有給がしっかり取得でき、残業が少ない職場はスタッフ同士の協力体制が整っている証拠といえます。全国平均取得率67.7%を目安に、求人票やホームページで事前に確認しましょう。

▶新卒と中途の割合

新卒と中途の比率も要チェックです。中途採用が多い職場は受け入れが柔軟で人間関係も馴染みやすい傾向にあります。自分に合う構成か確認しましょう。

▶教育体制がしっかりしているか

研修や勉強会が充実している職場は、相談しやすく風通しも良いことが多いです。教育体制の詳細は見学や面接などで質問しましょう。ず確認してみましょう。

▶見学や面接での雰囲気

実際の見学や面接で、スタッフ同士のあいさつやフロアの様子を観察しましょう。笑顔や積極的なコミュニケーションが多い職場は人間関係が良い証拠です。

4-2.給料の良い職場を見つけるためのポイント

看護師としてより良い給与や待遇を得るためのポイントは 、下記の点に注目しましょう。

▶経営状態の良い職場

病院の経営が安定していると、賞与や昇給などに反映されやすくなります。病床稼働率が高く黒字経営を続けているか、病院のホームページや求人情報で確認しましょう。

▶役職がある職場

主任や師長などの役職を目指せる職場は、役職手当があるため収入アップに直結します。キャリアアップ支援体制や能力評価制度(クリニカルラダー等)の有無もチェックしましょう。

▶労働組合のある職場

労働組合がある職場は、給与や待遇について交渉が行われやすく、条件改善の機会が多い傾向にあります。組合の有無を求人票や公式HPで確認しておくと安心です。

▶収入サポート関連の福利厚生があるか

住宅手当や通勤手当、扶養手当、財形貯蓄、食事補助などの福利厚生が充実していると、実質的な収入はさらにアップします。求人や職場見学時に詳細を確認しましょう。

制度の内容や条件を把握することが、良い職場を見つけるための鍵となります。

4-3.ワーク・ライフ・バランスの良い職場を見つけるためのポイント

ワーク・ライフ・バランスの良い職場を見つけるためには、希望の働き方に合った環境かをしっかり確認することが大切です。

▶多様な勤務形態

看護師は2交代・3交代、時短勤務、日勤専従など幅広い選択肢があります。自身のライフステージや希望に合わせて勤務形態を選べる職場は、長く無理なく働けるでしょう。

▶労働時間の管理

有給休暇が取得しやすく、残業が少ない職場はプライベートを大切にできます。業務の効率化や勤務時間の見直しを徹底している職場を選びましょう。

▶ライフワークバランスをサポートする福利厚生があるか

慶弔金、育児・介護休暇、健康診断やリフレッシュ休暇、職員寮・住宅補助など、多様な福利厚生が整っているかも確認ポイントです。

▶子育て支援があるか

院内保育所や時短勤務、学童保育など、子育てと仕事を両立しやすい制度があるかも重要です。

これらを参考に、自分に合った職場を選択しましょう。

5.看護師向けストレスチェック&相談サービス

知らず知らずのうちに蓄積するストレスは、心身に大きな影響を及ぼす可能性があります。そうしたリスクに早めに気づき、対処するために活用できるサービスがいくつか存在します。この章では、看護師の皆さんが安心して利用できるストレスチェックや相談窓口を紹介します。

5-1.NuRseCall(ナースコール)

「NuRseCall(ナースコール)」は、看護師の声から生まれたメンタルケアアプリです。

主な機能として、50問の質問に答えるだけで自分の性格傾向や適切なアドバイスが得られる性格診断機能が付いています。

また、月4回の簡単な設問に答えることでストレスレベルやその原因を把握できるストレスチェックも可能です。

他にも、勤務予定の管理や職場の仲間と予定を共有できるシフト管理機能も備えてます。匿名で利用できるため、誰にも知られずに自分の心と向き合う第一歩を踏み出すことができます。

5-2.厚生労働省「こころの耳」

厚生労働省が運営する「こころの耳」は、働く人のメンタルヘルス支援を目的とした総合情報ポータルサイトです。ストレスチェックができるオンラインツールや、LINEを使った無料相談、電話相談など、多様な支援手段が用意されています。

こころの耳での相談は、 臨床心理士などの専門職が一人ひとりの悩みに丁寧に対応してくれる点が大きな特徴です。 「心療内科に行くのは少し抵抗がある」「誰かに話を聞いてほしい」と感じたとき、気軽にアクセスできる窓口として非常に役立ちます。

参照:こころの耳公式サイト

参照:こころの耳ストレスチェックページ

5-3.日本看護協会「看護職のためのメンタルヘルス相談窓口」

看護職を対象とした専門的な相談窓口として、日本看護協会が設置している「看護職のためのメンタルヘルス相談窓口」も重要な支援資源です。臨床心理士、精神保健福祉士、経験豊富な看護職員などが相談を担当し、現場の実情に即したアドバイスや支援を行っています。

電話相談やメール相談が可能で、現場にいながらでも利用できることから、多忙な看護師でも負担なくアクセスできます。個人的な悩みからチーム内の人間関係まで、幅広い内容について対応してもらえるのが強みです。

6.まとめ

この記事では、看護師のストレスの原因、現状と対策、相談窓口などについて解説しました。

仕事上ストレスが避けられない以上、いかにうまく向き合い、上手に対処していくかが働く上で必要なことではないでしょうか。

この記事が、ストレスとうまく付き合うための一助となれば幸いです。

relation

関連記事-

.jpeg)

夜勤明けの看護師は休みをどう過ごしている?有意義に過ごすポイントを解説

-

看護師に求められるリスクマネジメントとは|具体的な事例と対策を解説

-

.jpeg)

看護師の働き方選択に欠かせない雇用形態と勤務形態!違いや選択ポイントを解説

-

看護師の賠償責任保険とは?補償内容・判例・加入メリットを解説

-

IVナースとは?静脈注射スキルが注目されている理由・なり方・やりがいなどを解説

-

-1.jpeg)

看護師のためのフィジカルアセスメント入門|目的・手順・現場で役立つ観察ポイント

-

態度の悪い看護師とクレームを受けた際の対応|対策や回避方法も解説

-

.jpeg)

看護師に必須のナースグッズとは?持っておくと安心できる便利グッズも紹介

-

.jpeg)

看護師の申し送りの目的とは?現状や負担を軽減するためのポイント

-

.jpeg)

看護師にも英語が必要な時代に!英語スキルを活かせる看護師の仕事11選

-

.jpeg)

看護師がプラスで取りたい民間資格27選!取得するメリットや注意点も解説

-

看護師が副業・ダブルワークをする前に知っておきたいことは?成功させるための秘訣

-

看護師の退職手続きのはじめ方!事前準備~退職後に必要な手続きまで解説

-

看護実習は辛い?実習期間やスケジュール、乗り越え方などを解説

-

.jpeg)

看護師のメイクはナチュラルに!メイクの方法や崩れないコツなどを解説

-

.jpeg)

看護師・助産師必見!妊娠・出産のスペシャリストを目指すための民間資格14選

-

【注射の苦手を克服】皮内注射、皮下注射、筋肉注射、静脈注射のコツやテクニックを紹...

-

.jpeg)

介護施設での看護師ライフ:働き方・給与を施設別に解説、病院勤務との違いを探る

-

.jpeg)

看護師が効果的に英語を勉強する方法とは?メリットやおすすめの資格なども解説

-

.jpeg)

夜勤中の看護師におすすめの食事とは?ポイントや食べても太りにくい食事・おやつを紹...

-

.jpeg)

腎臓病療養指導士とは?メリットや役割、認定要件を看護師目線で解説

-

.jpeg)

新人看護師にとってプリセプターとはどんな存在?制度の概要や関係構築のヒント

-

看護師の病院選びのポイントは?運営元や機能別の離職率や転職時の注意点も解説

-

看護師の入職準備ガイド|内定から入職までの流れ、当日のポイントを一挙大公開!

-

看護師も節約の意識が上昇中!目的やテクニックを徹底解説

-

看護師を目指す方・看護学生必見!看護師の就活のポイントを徹底解説

-

看護師が復職するためのハードルは?不安に対する対処法や復職しやすい職場環境を解説

-

看護師に役立つお薬の情報~くすりのしおり®~

-

看護師に求められるリスクマネジメントとは|具体的な事例と対策を解説

-

自衛隊看護師という働き方|仕事内容・収入・キャリアの始め方を詳しく解説

-

看護師の賠償責任保険とは?補償内容・判例・加入メリットを解説

-

IVナースとは?静脈注射スキルが注目されている理由・なり方・やりがいなどを解説

-

.jpeg)

皮膚科看護師になる前に知りたい全知識|仕事内容・職場・年収・向いている人

-

-1.jpeg)

看護師のためのフィジカルアセスメント入門|目的・手順・現場で役立つ観察ポイント

-

態度の悪い看護師とクレームを受けた際の対応|対策や回避方法も解説

-

メイクセラピー(化粧療法)の効果とは?メイクセラピストとして働く方法も解説

-

.jpeg)

災害看護専門看護師とは?仕事内容や役割からなり方まで解説

-

フライトナースになるには?必要な資格・経験から実際の仕事内容まで

-

.jpeg)

エンゼルケアやエンゼルメイクとは?求められる技術や注意することについて解説

-

.jpeg)

【看護師資格が活かせる】アートメイク看護師のリアル!魅力・給料・大変なこととは?

-

.jpeg)

看護師にも英語が必要な時代に!英語スキルを活かせる看護師の仕事11選

-

.jpeg)

看護師がプラスで取りたい民間資格27選!取得するメリットや注意点も解説

-

.jpeg)

「眼科看護師」とは?視能訓練士との違いや仕事内容から年収まで解説

-

.jpeg)

看護のエキスパート「認定看護師」とは?専門看護師との違い・なる方法を解説

-

看護師が副業・ダブルワークをする前に知っておきたいことは?成功させるための秘訣

-

.jpeg)

空港看護師(エアポートナース)2種を紹介|検疫官と空港クリニックの仕事や給料を徹...

-

.jpeg)

看護師もダブルライセンスで働く時代!?おすすめ資格14選

-

今、医療現場で「特定看護師」が活躍している?行えること・なる方法を解説

-

.jpeg)

スポーツ好きの看護師集合!医療とアスリートをつなぐスポーツ看護師の魅力をご紹介

-

【希少なお仕事】クルーズ船の看護師「シップナース」 船上の仕事内容や働き方とは?

-

山岳看護師ってどんな仕事?山岳看護師になるための資格と仕事内容について

-

美容クリニックの看護師として働きたい方必見|仕事内容や給与などを徹底解説

-

精神科の看護師の仕事とは?一般診療科との違いややりがいを紹介

-

企業で働く看護師・ナースエデュケーターとは?病院勤務とは違った魅力を解説

-

看護師にとって楽な仕事とは?転職時におすすめの科と施設を紹介

-

治験コーディネーター(CRC)として働く看護師の仕事内容|口コミも紹介

-

看護師の専門性を活かす「アレルギーエデュケーター」になるには?注目が集まる理由と...

-

小児科看護師の仕事内容は?1日のスケジュールややりがいを解説

-

【2025年最新】男性看護師の割合・年収・就職先は?うまく働く方法も解説

-

.jpeg)

ナースプラクティショナー(診療看護師)ってどんな仕事?看護師との違いも解説

-

外科看護師とは?外科の魅力や悩み・求人のチェックポイントなど気になることを全部解...

-

緩和ケアとは?緩和ケア認定看護師の仕事内容やなる方法についても解説

-

.jpeg)

資格10種を紹介!がん看護の現状と将来性は?今求められる専門性と関連資格

-

看護師向け転職サイトのおすすめ15選!電話なしや求人の検索機能、職種などを紹介

-

コールセンターで働く看護師の仕事とは?仕事内容から勤務経験者の声まで解説

-

ツアーナースとは?病棟看護師との違いや特徴的な仕事内容・活かせる経験まで紹介

-

.jpeg)

看護師が取得したい介護福祉の民間資格12選!特徴・受験資格・費用などを解説

-

.jpeg)

看護師・助産師必見!妊娠・出産のスペシャリストを目指すための民間資格14選

-

災害支援ナースが果たす役割とは?新制度やDMATとの違い、なり方などを徹底解説

-

.jpeg)

介護施設での看護師ライフ:働き方・給与を施設別に解説、病院勤務との違いを探る

-

.jpeg)

看護師が効果的に英語を勉強する方法とは?メリットやおすすめの資格なども解説

-

.jpeg)

腎臓病療養指導士とは?メリットや役割、認定要件を看護師目線で解説

-

愛玩動物看護師になるには?資格の特徴から試験情報まで徹底解説

-

.jpeg)

ベビーシッターの利用者支援制度とは?上手に使って仕事と家庭の両立を実現

-

.jpeg)

新人看護師にとってプリセプターとはどんな存在?制度の概要や関係構築のヒント

-

.jpeg)

命の誕生に触れる「助産師」とは?仕事内容やなる方法・学費・支援制度まで解説

-

.jpeg)

透析看護師のやりがいとは?仕事内容と勤務スケジュールも併せて解説

-

健診・検診センターで働く看護師とは?働き方や仕事内容について解説

-

国際看護師として世界で活躍する魅力と夢を叶える具体的な方法を紹介

-

看護師の病院選びのポイントは?運営元や機能別の離職率や転職時の注意点も解説

-

看護師の入職準備ガイド|内定から入職までの流れ、当日のポイントを一挙大公開!

-

看護師を目指す方・看護学生必見!看護師の就活のポイントを徹底解説

-

看護師のスマートな転職方法とは?初めての方にもおすすめの転職完全マニュアル

-

オペ室看護師(手術室看護師)とは?仕事内容・給与・勤務例・なり方などを解説

-

保健師とは?職場による仕事内容の違いや給与・キャリアパスなど徹底解説

-

潜在看護師とは?復職するための準備やおすすめの働き方・職場を解説

-

専門看護師とは?役割や認定看護師との違い、資格取得の条件や費用まで解説!

-

看護師が復職するためのハードルは?不安に対する対処法や復職しやすい職場環境を解説

-

看護師の夜勤の現状と働き方・キャリアパスへの影響

-

.jpeg)

【現役看護師の経験談を紹介】医療特化型有料老人ホームで働く看護師の実際とは?

-

訪問看護で看護師の果たす役割や仕事内容とは?ニーズが高まる背景なども解説

-

看護師と保健師の違いとは?保健師の資格や仕事内容・年収を解説

Nurse Life, Your Way.

Nurse Life, Your Way.

Nurse Life, Your Way.

Nurse Life, Your Way.