ベビーシッターの利用者支援制度とは?上手に使って仕事と家庭の両立を実現

.jpeg)

ベビーシッターという言葉をご存知の方が多くなってきていますが、利用したことがある方はまだ少なく、実際の内容とは異なるイメージを持っている場合もあります。

現状では、「ベビーシッターは利用料が高く、お金持ちが使うサービス」や、「赤ちゃんの面倒を見てくれるサービス」といったイメージがあるようです。

しかし、ベビーシッターは利用者支援制度を利用すれば、補助金によってかなり低コストで利用することができます。また、お住まいの地域によって対象年齢は異なりますが、赤ちゃんだけでなく、12歳程度までの子どもを預けることができる便利なサービスもあります。

今回は、ベビーシッターに関する詳しい情報や、年々増加している共働き家庭にとって利用することで得られるメリットなどを解説します。

1.ベビーシッターとは?どんなことをお願いできるの?

ベビーシッターについて、実際に利用したことのない方はなかなかイメージしづらいのではないでしょうか。

本章では、ベビーシッターの仕事と、お願いできる業務の範囲について解説します。

1-1.ベビーシッターとは

ベビーシッターは、利用者である保護者が仕事や用事で外出している際に、子どもたち一人ひとりと向き合い保育・教育を行うお仕事です。子供の安全を第一に考え、食事や遊び、コミュニケーションを通じて子どもたちの成長を支えます。

ベビーシッターは「赤ちゃんのお世話をすること」だけが仕事だと思いがちですが、実際は決して赤ちゃんだけが対象ではありません。

子どもの対象年齢は赤ちゃんから幼児、事業者によっては12歳までの小学生を見てくれるサービスも存在します。

事業者によって差はありますが、赤ちゃんから概ね小学生までの子どもを対象としているため、利用を検討する際の参考にしてみるといいでしょう。

1₋2.お願いできる内容

子どものお世話をすることが基本となります。

着替えなどの身の回りのことのお手伝い、入浴や食事の介助、寝かしつけ、保育所や習い事などの送迎が主にお願いできる内容です。

子どもと遊ぶ際には、子どもの好きなことなどを事前にヒアリングし、対応してくれることもあります。シッターによりますが、英語や絵を教えたり、宿題のフォロー、簡単な料理の作り置きをしてくれたりするケースがあるようです。

他にも、病児保育対応、早朝や深夜の対応など、保護者のニーズに寄り添い、子どもに合わせた対応をしてくれます。

1-3.どんな時に利用できる?

ベビーシッターを利用するシーンは様々です。

・仕事をどうしても休めない時

・冠婚葬祭などで子どもを連れていけない時

・急な病気で看病が必要な時

・残業で帰宅できず子どもを一人にできない時

・多胎育児や子どもが複数いて人手が欲しい時

・買い物などの用事を済ませたい時

仕事や公共の場に連れていけないケースから病児保育、子どもが複数いて手が足りない時、育児に疲れて休みたい時まで、幅広いシーンで利用されています。

2.ベビーシッターの利用経験と利用が進まない理由

ベビーシッターの仕事や依頼できる内容、どんな時に利用しているのかを知ったところで気になるのが、「利用している人は多いのだろうか?」という疑問ではないでしょうか。

本章では、ベビーシッターの利用経験の調査結果と、利用が普及しない原因について解説します。

2₋1.ベビーシッターを利用したことがない人が多数という結果に

厚生労働省の調査では、共働き世帯は年々上昇しています。そのため、幅広いニーズを満たすサービスであるベビーシッターは、現代にマッチしていると考えられます。

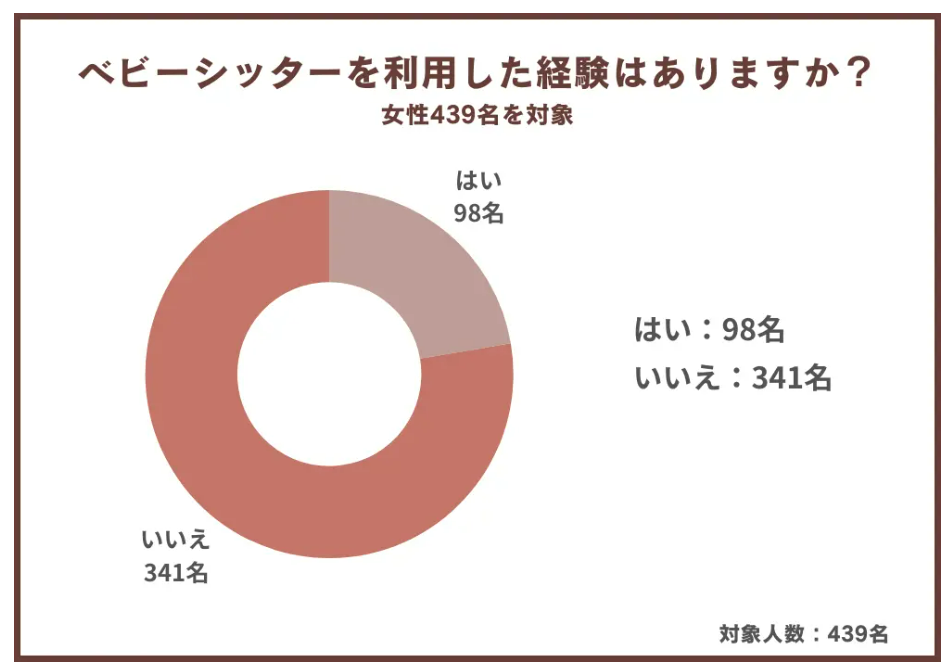

しかし、当メディア「one nurse」とクーミル株式会社が共同で実施した「ベビーシッター利用に関する意識調査」によると、「ベビーシッターを利用した経験がない」と答えた方は約78%という結果になりました。

利用経験のある方は、約4人に1人というのが実情となっています。

この結果から、ベビーシッターの利用は一般的ではないことが読み取れます。

参照:one nurse・クーミル株式会社「ベビーシッター利用に関する意識調査」

参照:厚生労働省「共働き等世帯数の年次推移」

2-2.ベビーシッターが浸透しない理由

ベビーシッターの対応範囲が広く、現代事情にマッチしたサービスであるにもかかわらず、なかなか浸透しない理由はいくつか考えられます。

主に費用面と利便性、安全性の3つに分けて解説します。

・料金を高く感じて気軽に頼めない

コスト面で料金が高く、使いづらいという声は多く聞かれます。

事業者によっては、利用開始時に入会金、毎月の月会費や年会費が発生するため、頻繁に利用しない方にとってはハードルが高く感じられます。

また、ベビーシッターの利用料相場は、平均で1時間あたり2,000円~3,000円、病児保育の場合は1時間あたり3,000〜5,000円となるケースもあります。夜間や早朝に対応している場合も、料金が高くなる傾向です。

こうしたコスト面から「ベビーシッターは富裕層が使うもの」というイメージにつながっていると考えられます。

・使い勝手が悪く利用しづらい

ベビーシッターに依頼したくても、使い勝手が悪いと感じるケースもあります。

例えば、急な残業発生や子どもの体調不良は突然起こります。利用したいと思ったタイミングでスムーズに利用できないことが多いと、依頼することすらできません。

また、リピートで利用する場合も指名したいシッターが来てくれるとは限りません。利用登録や事前のシッターとの面談などに時間がかかり、仕事などで忙しい方にとっては利用そのものが難しいと感じる面もあるでしょう。

・子どもの安全面や自宅に他人が入る抵抗感

子どもを預けること、そして自宅へ他人が入るという心理的抵抗感から、安全面が満たされていると思えなければ利用すること自体に二の足を踏みます。

シッターをリピートでなければ指名できない、当日顔を合わせるまでシッターの人柄やスキルが分かりづらい、子どもとの相性が心配といった声もあります。

参照:株式会社キッズライン・株式会社ネクストビート キズナシッター「ベビーシッター業界の現状と規制改革の要望」

3.ベビーシッターの利用促進を後押しする「利用者支援制度」

ベビーシッターに依頼できる業務範囲や利用できる具体的なシーンを知ってなお、料金や使い勝手などの理由から利用が進まない現状に対し、国や自治体も対策をしています。

働きやすさや育児のしやすさを支援するために、「利用者支援制度」を創設し、ベビーシッターを気軽に使えるよう後押ししています。

本章では、「利用者支援制度」の概要と認知度について解説します。

3-1.ベビーシッター利用者支援制度とは?

ベビーシッターの利用促進のため、各自治体などで「利用者支援制度」が行われています。

「利用者支援制度」は、自治体によって名称や内容が異なりますが、本記事では東京都を例に解説します。

東京都では、一時預かりと待機児童の2つの大きな課題解消に向けて制度を運用し、年間にわたって利用料を助成しています。具体的な対象者や、利用要件などを見ていきましょう。

・対象者

大前提として、サービスを受けようとする市町村に居住し、ベビーシッターの利用が必要と認められた方になります。その条件は次の通りです。

①日常生活の中で、何らかの突発的な事情または社会参加などで、一時的に保育が必要であること。この場合、幼稚園・保育所・認定こども園への入園要件等の認定を行った保育認定の有無は問われません。

②保護者等とベビーシッターによる共同保育が必要な者

・対象児童

未就学児が基本ですが、学童クラブ待機児童対策計画を策定した区市町村は小学3年生までとなります。

ただし、対象児童については各市町村で要件が定められています。お住いの市町村で確認が必要です。

・年間の利用上限

子ども1人あたり同じ年度内で144時間まで

なお、双子、三つ子など多胎児は1人288時間まで

・補助金額

午前7時~午後10時の利用:上限2,500円

午後10時~翌午前7時の利用:上限3,500円

・補助対象

保育サービス利用料(税込み)のみです。

例えば入会金や月会費、ベビーシッターの交通費やキャンセル費用、備品代金、その他付随する料金は対象外になります。

また、勤務先の福利厚生、クーポン券などによる割引や他に助成を受けている場合は、その額を差し引いた後の利用料が補助対象となるので注意が必要です。

詳細な利用要件については、お住まいの自治体によって違うため確認が必要です。利用を検討している場合は、お住いの自治体へ問い合わせると同時に、勤務先の総務部門に確認してみましょう。

参照:東京都福祉局「ベビーシッター利用支援事業(ベビーシッター事業者連携型)」

参照:東京都千代田区「千代田区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)」

3-2.約80%の人がベビーシッター利用者支援制度を知らなかった

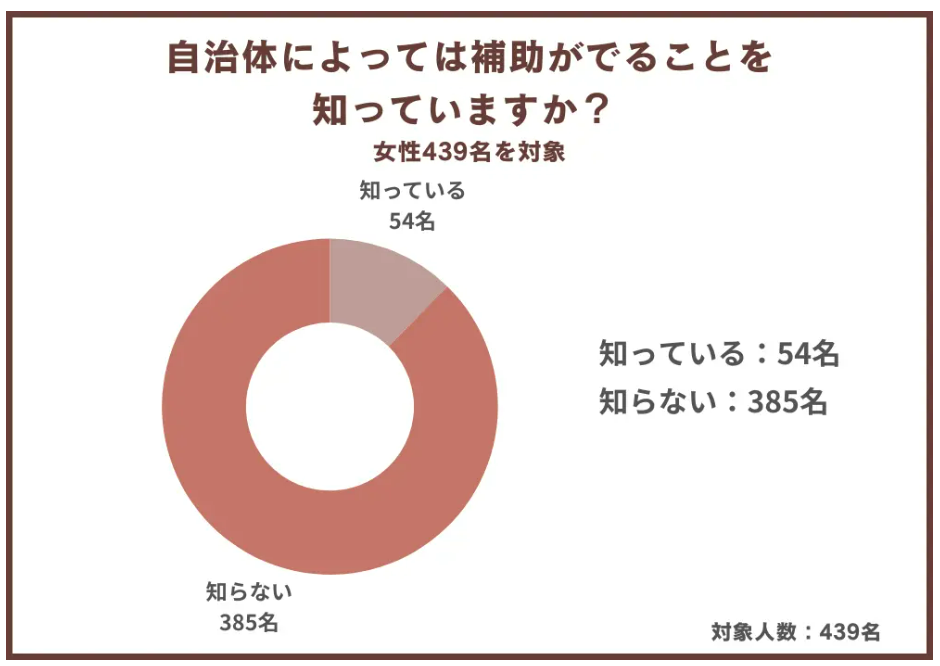

当メディア「one nurse」とクーミル株式会社が共同で実施したアンケート「お住まいの自治体によってはベビーシッター利用について補助がでることを知っていますか?」という問いに対し、約88%の方が「知らない」という結果でした。現状では、まだこのような補助があまり知られていないようです。

近年、待機児童の解消や共働き世帯の育児支援に向けて、ベビーシッター事業者と各自治体との連携が拡大するなど、官民ともにベビーシッター利用補助の整備が整えられています。

自治体によっては、独自で「ファミリーサポート」などの支援をおこなっているケースもあります。

また、自治体や企業も、働きやすい環境実現のために動き出しています。

例えば、「内閣府企業主導型ベビーシッター利用支援 認定事業者」や、東京都が「東京都ベビーシッター利用支援事業 認定事業者」で安心して利用できる事業者を認定しています。

さらに、大手企業など約130社を中心に、ベビーシッターが利用しやすいようを福利厚生として導入する事例も増えてきました。今後も、増えていくと考えられます。

ぜひお住いの自治体の支援制度や勤務先の福利厚生などを調べ、利用を検討してみるといいのではないでしょうか。

参照:one nurse・クーミル株式会社「ベビーシッター利用に関する意識調査」

参照:東京都福祉局「ベビーシッター利用支援事業」

4.ベビーシッターに求めたいスキルや資格とは?

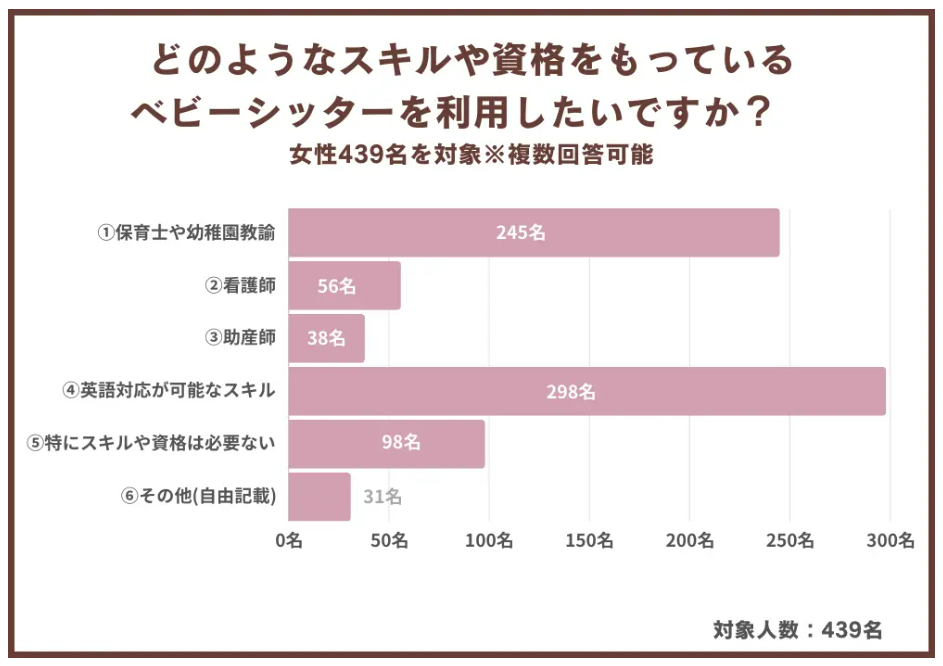

アンケートでは、「どのようなスキルや資格を持っているベビーシッターを利用したいですか?」という質問に対し、以下のような回答がありました。

4-1.保育・医療の知識をもつ資格が求められている

ベビーシッターを選ぶ際、保育士や幼稚園教諭といった子どものお世話のプロを求めるニーズに多くの回答が集まりました。

最近では、乳児を安心して預けられる助産師、ケガや急な体調不良にも臨機応変に対応でき、疾病をもつ子どもを抱える母親も安心して預けられることから看護師へのニーズも高まっています。

看護師の働き方の一つの選択肢としても考えることができそうです。

4-2.英語対応が可能なスキルはニーズが高い

アンケートで1番多くの票が入ったのが、「英語対応が可能なスキル」です。

子どもを預けている間、英語でのコミュニケーションを取り入れて欲しいと考える使用者の方が多いようです。

また、アンケートには出ていませんが子どもの宿題を見てほしいというニーズもあるため、一定の学力があると活かせる可能性があります。

参照:one nurse・クーミル株式会社「ベビーシッター利用に関する意識調査」

5.ベビーシッターの選び方

実際に、ベビーシッターを利用しようと考えた場合、どのように選べばいいのでしょうか。主な選択項目について解説します。

5-1.クチコミ

実際にベビーシッターを利用した方のクチコミは、どの事業者やシッターに依頼するか検討する上で非常に重要な項目です。

特に初めて利用しようとする場合、事業者の印象やシッターの人柄について知るために参考になるでしょう。

5-2.対応範囲や時間帯

事業者やシッターによって対応できる範囲や時間帯は違います。

自分が依頼したい業務範囲や時間帯に対応しているかどうかは、事業者やシッターを選ぶ上で必要不可欠な判断項目となるでしょう。

5-3.資格の有無や経歴

保育士や幼稚園教諭、助産師、看護師など保育や看護の専門的な知識やスキルを証明するのが資格です。

子どもの年齢や性格、病児保育などの高度なスキルを求める場合にシッターの持つ資格を参考にしたいと考える方もいるのではないでしょうか。

5-4.料金や使い勝手の良さ

料金や使い勝手の良さも、事業者やシッターを選ぶ上で欠かせない選択項目です。

特に継続して利用したいと考えている場合は、同じシッターを指名できるか、料金の支払い方法、依頼のしやすさなどが、リピートするために必要な情報だと言えるでしょう。

6.看護師などの資格を活かしたベビーシッターとしての働き方

保育士・助産師・看護師の方々にとって、ベビーシッターという働き方は魅力的な選択肢の一つです。

例えば、週1回の副業で本業と組み合わせ、無理のない範囲で収入を増やすこともできますし、週5回のフルタイムで働く方、高時給を期待できる病児保育専門で働くケースもあります。

自分のペースで働けることに魅力を感じている方も増えており、特に、助産師・看護師にとっては夜勤などなく規則正しい生活を送りやすい働き方として大きな魅力を感じる方もいます。

7.まとめ

以上、ベビーシッターに依頼できる内容や利用シーン、利用者の現状と「利用者支援制度」などについて解説しました。

それぞれの家庭事情や子どもの年齢などでベビーシッターの利用を検討するかどうかは違うでしょう。しかし、ベビーシッターについて知っておくことは、選択肢の一つとして仕事との両立や子育ての上でプラスになると考えられます。

また、医療の知識を持つベビーシッターは世間のニーズともマッチしており、看護師の資格を活かして働くことができる職種の一つです。勤務日や勤務時間を選び働く事もでき、自身のライフスタイルに合わせた働き方も可能です。

本記事がベビーシッターについての理解や新しい看護師のキャリアの一つとして働き方を考えるきっかけとなれば幸いです。

relation

関連記事-

看護師に求められるリスクマネジメントとは|具体的な事例と対策を解説

-

自衛隊看護師という働き方|仕事内容・収入・キャリアの始め方を詳しく解説

-

看護師の賠償責任保険とは?補償内容・判例・加入メリットを解説

-

IVナースとは?静脈注射スキルが注目されている理由・なり方・やりがいなどを解説

-

看護師のストレスが限界になる前に|原因・対処法・働きやすさを見直すヒント

-

.jpeg)

皮膚科看護師になる前に知りたい全知識|仕事内容・職場・年収・向いている人

-

-1.jpeg)

看護師のためのフィジカルアセスメント入門|目的・手順・現場で役立つ観察ポイント

-

態度の悪い看護師とクレームを受けた際の対応|対策や回避方法も解説

-

メイクセラピー(化粧療法)の効果とは?メイクセラピストとして働く方法も解説

-

.jpeg)

災害看護専門看護師とは?仕事内容や役割からなり方まで解説

-

フライトナースになるには?必要な資格・経験から実際の仕事内容まで

-

.jpeg)

エンゼルケアやエンゼルメイクとは?求められる技術や注意することについて解説

-

.jpeg)

【看護師資格が活かせる】アートメイク看護師のリアル!魅力・給料・大変なこととは?

-

.jpeg)

看護師にも英語が必要な時代に!英語スキルを活かせる看護師の仕事11選

-

.jpeg)

看護師がプラスで取りたい民間資格27選!取得するメリットや注意点も解説

-

.jpeg)

「眼科看護師」とは?視能訓練士との違いや仕事内容から年収まで解説

-

.jpeg)

看護のエキスパート「認定看護師」とは?専門看護師との違い・なる方法を解説

-

看護師が副業・ダブルワークをする前に知っておきたいことは?成功させるための秘訣

-

.jpeg)

空港看護師(エアポートナース)2種を紹介|検疫官と空港クリニックの仕事や給料を徹...

-

.jpeg)

看護師もダブルライセンスで働く時代!?おすすめ資格14選

-

今、医療現場で「特定看護師」が活躍している?行えること・なる方法を解説

-

.jpeg)

スポーツ好きの看護師集合!医療とアスリートをつなぐスポーツ看護師の魅力をご紹介

-

【希少なお仕事】クルーズ船の看護師「シップナース」 船上の仕事内容や働き方とは?

-

山岳看護師ってどんな仕事?山岳看護師になるための資格と仕事内容について

-

美容クリニックの看護師として働きたい方必見|仕事内容や給与などを徹底解説

-

精神科の看護師の仕事とは?一般診療科との違いややりがいを紹介

-

企業で働く看護師・ナースエデュケーターとは?病院勤務とは違った魅力を解説

-

看護師にとって楽な仕事とは?転職時におすすめの科と施設を紹介

-

治験コーディネーター(CRC)として働く看護師の仕事内容|口コミも紹介

-

看護師の専門性を活かす「アレルギーエデュケーター」になるには?注目が集まる理由と...

-

小児科看護師の仕事内容は?1日のスケジュールややりがいを解説

-

【2025年最新】男性看護師の割合・年収・就職先は?うまく働く方法も解説

-

.jpeg)

ナースプラクティショナー(診療看護師)ってどんな仕事?看護師との違いも解説

-

外科看護師とは?外科の魅力や悩み・求人のチェックポイントなど気になることを全部解...

-

緩和ケアとは?緩和ケア認定看護師の仕事内容やなる方法についても解説

-

.jpeg)

資格10種を紹介!がん看護の現状と将来性は?今求められる専門性と関連資格

-

看護師向け転職サイトのおすすめ15選!電話なしや求人の検索機能、職種などを紹介

-

コールセンターで働く看護師の仕事とは?仕事内容から勤務経験者の声まで解説

-

ツアーナースとは?病棟看護師との違いや特徴的な仕事内容・活かせる経験まで紹介

-

.jpeg)

看護師が取得したい介護福祉の民間資格12選!特徴・受験資格・費用などを解説

-

.jpeg)

看護師・助産師必見!妊娠・出産のスペシャリストを目指すための民間資格14選

-

災害支援ナースが果たす役割とは?新制度やDMATとの違い、なり方などを徹底解説

-

.jpeg)

介護施設での看護師ライフ:働き方・給与を施設別に解説、病院勤務との違いを探る

-

.jpeg)

看護師が効果的に英語を勉強する方法とは?メリットやおすすめの資格なども解説

-

.jpeg)

腎臓病療養指導士とは?メリットや役割、認定要件を看護師目線で解説

-

愛玩動物看護師になるには?資格の特徴から試験情報まで徹底解説

-

.jpeg)

新人看護師にとってプリセプターとはどんな存在?制度の概要や関係構築のヒント

-

.jpeg)

命の誕生に触れる「助産師」とは?仕事内容やなる方法・学費・支援制度まで解説

-

.jpeg)

透析看護師のやりがいとは?仕事内容と勤務スケジュールも併せて解説

-

健診・検診センターで働く看護師とは?働き方や仕事内容について解説

-

国際看護師として世界で活躍する魅力と夢を叶える具体的な方法を紹介

-

看護師の病院選びのポイントは?運営元や機能別の離職率や転職時の注意点も解説

-

看護師の入職準備ガイド|内定から入職までの流れ、当日のポイントを一挙大公開!

-

看護師を目指す方・看護学生必見!看護師の就活のポイントを徹底解説

-

看護師のスマートな転職方法とは?初めての方にもおすすめの転職完全マニュアル

-

オペ室看護師(手術室看護師)とは?仕事内容・給与・勤務例・なり方などを解説

-

保健師とは?職場による仕事内容の違いや給与・キャリアパスなど徹底解説

-

潜在看護師とは?復職するための準備やおすすめの働き方・職場を解説

-

専門看護師とは?役割や認定看護師との違い、資格取得の条件や費用まで解説!

-

看護師が復職するためのハードルは?不安に対する対処法や復職しやすい職場環境を解説

-

看護師の夜勤の現状と働き方・キャリアパスへの影響

-

.jpeg)

【現役看護師の経験談を紹介】医療特化型有料老人ホームで働く看護師の実際とは?

-

訪問看護で看護師の果たす役割や仕事内容とは?ニーズが高まる背景なども解説

-

看護師と保健師の違いとは?保健師の資格や仕事内容・年収を解説

-

.jpeg)

夜勤明けの看護師は休みをどう過ごしている?有意義に過ごすポイントを解説

-

看護師に求められるリスクマネジメントとは|具体的な事例と対策を解説

-

.jpeg)

看護師の働き方選択に欠かせない雇用形態と勤務形態!違いや選択ポイントを解説

-

-1.jpeg)

看護師のためのフィジカルアセスメント入門|目的・手順・現場で役立つ観察ポイント

-

.jpeg)

看護師に必須のナースグッズとは?持っておくと安心できる便利グッズも紹介

-

.jpeg)

エンゼルケアやエンゼルメイクとは?求められる技術や注意することについて解説

-

.jpeg)

【看護師資格が活かせる】アートメイク看護師のリアル!魅力・給料・大変なこととは?

-

.jpeg)

看護師の申し送りの目的とは?現状や負担を軽減するためのポイント

-

.jpeg)

看護師がプラスで取りたい民間資格27選!取得するメリットや注意点も解説

-

看護師が副業・ダブルワークをする前に知っておきたいことは?成功させるための秘訣

-

看護師の退職手続きのはじめ方!事前準備~退職後に必要な手続きまで解説

-

.jpeg)

スポーツ好きの看護師集合!医療とアスリートをつなぐスポーツ看護師の魅力をご紹介

-

看護実習は辛い?実習期間やスケジュール、乗り越え方などを解説

-

看護師が産休や育休を取得するには?知っておきたい制度や手当について解説

-

看護師の身だしなみはなぜ大切?部位別のポイントやチェックリストを紹介

-

.jpeg)

看護師のメイクはナチュラルに!メイクの方法や崩れないコツなどを解説

-

.jpeg)

看護師が取得したい介護福祉の民間資格12選!特徴・受験資格・費用などを解説

-

【注射の苦手を克服】皮内注射、皮下注射、筋肉注射、静脈注射のコツやテクニックを紹...

-

.jpeg)

看護師が効果的に英語を勉強する方法とは?メリットやおすすめの資格なども解説

-

.jpeg)

夜勤中の看護師におすすめの食事とは?ポイントや食べても太りにくい食事・おやつを紹...

-

.jpeg)

新人看護師にとってプリセプターとはどんな存在?制度の概要や関係構築のヒント

-

看護師の入職準備ガイド|内定から入職までの流れ、当日のポイントを一挙大公開!

-

看護師のナース服に求められる条件は?モチベーションとの関連性についても解説

-

看護師も節約の意識が上昇中!目的やテクニックを徹底解説

-

看護師を目指す際に利用できる奨学金・助成金・給付制度とは?条件や内容を解説

-

.jpeg)

【現役看護師の経験談を紹介】医療特化型有料老人ホームで働く看護師の実際とは?

-

看護師に役立つお薬の情報~くすりのしおり®~

Nurse Life, Your Way.

Nurse Life, Your Way.

Nurse Life, Your Way.

Nurse Life, Your Way.